変性半月板損傷|スポーツ整形外科|整形外科

変性半月板損傷とは

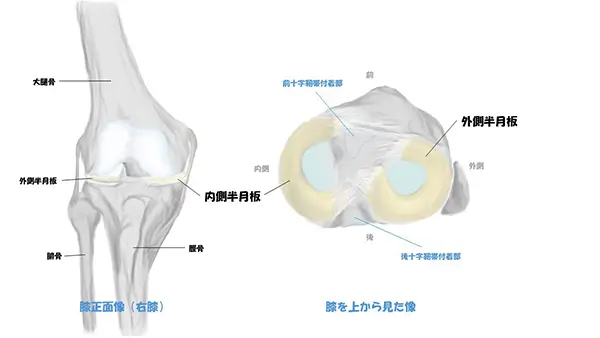

半月板は加齢とともに変性して損傷しやすくなることから中年以降でははっきりした外傷もなく、日常生活動作(階段昇降や小走りなど)の軽微なことで損傷することがあります。ほとんどの変性半月板損傷の患者さんは変形性膝関節症が始まっています。ですので、画像上(MRI)で半月板の損傷があったとしても、それが必ずしも半月板によるものではないことが報告されており、診断と治療方針の決定には慎重に検討する必要があります。(991人の50歳以上の膝のMRIを検討した結果、半月板損傷は35%に認めたがその61%の人が無症状であったという報告があります)

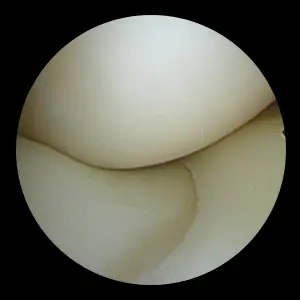

左:若い人の正常な半月板

左:若い人の正常な半月板 右:50歳の変性半月板損傷

右:50歳の変性半月板損傷

本項では変性半月板損傷の中で特に患者さんの多い、膝の内側の痛みを伴う内側半月板変性損傷について解説していきます。その多くは内側半月板の中央~後方に損傷がある患者さんが多く、徐々に発症する変性損傷と、急激な膝窩部痛(膝の裏が急に痛くなって発症する)を伴って損傷する内側半月板後根断裂(MMPRT)があり、半月板機能が失われるため、変形性関節症が進んでいくことになります。近年では半月板の機能不全として内側半月板逸脱が言われており、エコーやMRIで骨から飛び出した半月板を確認することができます。

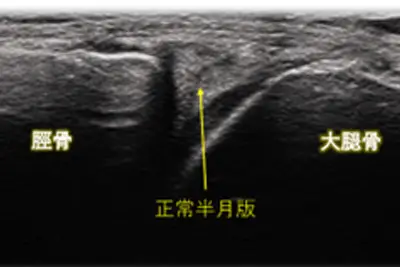

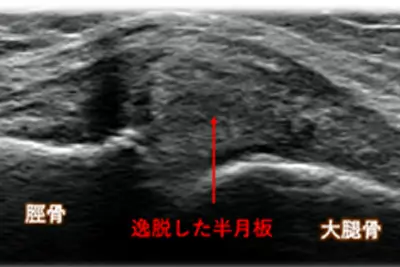

左:正常な半月板のエコー像

左:正常な半月板のエコー像 右:半月板損傷で逸脱した半月板のエコー像

右:半月板損傷で逸脱した半月板のエコー像

このような状態になると変形性関節症の進行に伴う軟骨損傷や骨髄浮腫がでてくるので関節水腫(関節に水がたまる)や痛み、機能障害が出てきます。そのような患者さんのほとんどが、内反アライメント(骨がO脚)を伴っており、それによって膝の内側に力学的ストレスが集中してしまいます。ですので治療の原則として、関節内(半月板や軟骨)の処置だけではなく、関節外(アライメント)の矯正が治療に必要になってきます。

治療としては、保存治療として装具や足底板、関節内や関節外への注射(エコーガイド下インターベンション)、消炎鎮痛の内服やリハビリテーションがあります。痛みが強く保存治療では改善できない場合には手術治療を検討します。

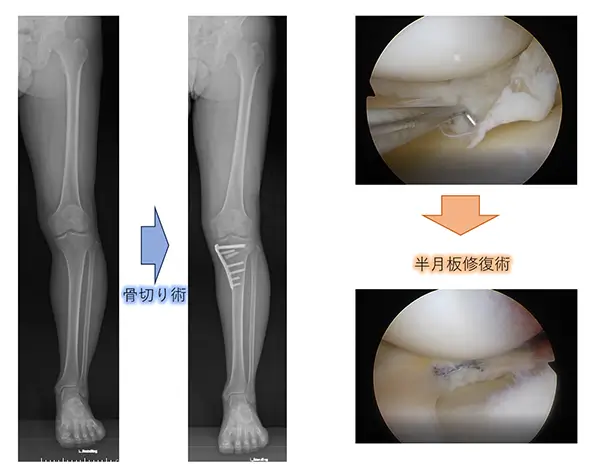

変性半月板損傷と内反アライメント(O脚)で膝の痛みのためにスポーツなどの活動が継続できなくなってしまっている患者さんに対して、先ほど述べたように、関節内の治療(半月板の修復など)だけではなく関節外の矯正(アライメントの矯正)を併用した、“半月板修復術+骨切り術”を行っています。年齢・スポーツ活動レベル・関節の状態・修復方法によって異なりますが、おおむね再びスポーツ復帰ができるまでに6-8か月程度かかります。

当院での骨切り術+半月板修復術

当院での骨切り術+半月板修復術

当院での骨切り術+半月板修復術の術後リハビリテーションの例

(あくまで目安ですので手術の内容や年齢、競技レベルによって変わります)

| 術後 | 術後1日から松葉杖での歩行(手術した足に体重をかけないように) 膝を伸ばした状態で固定する装具を使用します。 |

|---|---|

| 術後10-14日 | 退院(装具をつけて松葉杖で) |

| 術後14日 | 装具を外し徐々に膝の可動域(曲げ伸ばし)訓練を開始 |

| 術後21日 | 患肢に体重をかけ始める (損傷タイプや手術内容によってこの時期は前後します) |

| 術後6-8週 | 松葉杖なしでの日常生活動作(歩行、階段昇降など)の獲得を目指す |

| 術後12週 | 膝の可動域の獲得(しっかり伸ばせて曲げられる) |

| 術後4-5か月 | 小走り、ジョギング開始(骨切り部の骨癒合の状態により) |

| 術後6-8か月 | 運動に復帰 |