消化器内科(内視鏡内科・肝臓内科)

当科の特徴(概要)

私どもは、患者さんの症状につきまして、心身両面からのケアに心掛けています。

内科学、特に消化器病学の最新の知識、技術を身につけるよう常に心がけ、病気を全体的かつ専門的に捉え、高度な医療を施すよう努力致しております。

また、専門分野以外の疾患につきましては、的確な治療が行えるよう他科の先生と連携をとってまいります。

信頼される質の高い診療を心掛け、経験豊富な医師を中心に、看護師や薬剤師、臨床工学士、事務職員と協力してグループ診療による多角的できめ細かなチーム医療を推進してまいります。

対象疾患

- 食道疾患(逆流性食道炎、食道がん)

- 胃疾患(胃炎、胃潰瘍、胃ポリープ、胃がん)

- 腸疾患(大腸炎、炎症性腸疾患、大腸ポリープ、大腸がん)

- 肝疾患(ウイルス性肝炎、肝硬変、脂肪性肝疾患、自己免疫性肝疾患、アルコール性肝疾患、薬物性肝疾患、肝臓がん)

- 胆道疾患(胆石、総胆管結石、胆のう炎、胆管炎、各種胆道系腫よう疾患『ポリープ、がん等』)

- 膵疾患(急性膵炎、慢性膵炎、各腫よう疾患『充実性腫よう、膿胞性腫よう』)

検査内容

内視鏡検査

内視鏡検査室

内視鏡検査室-

拡大内視鏡を導入し、診断の精度をあげた精密検査を実施しております。また、食道、胃、大腸のESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)や咽喉頭ESDも行っております。

肝臓に関する検査

血液検査:肝臓に関して何を調べたいかにより以下の項目を検査します。

| 肝細胞が どの程度壊れているか |

AST (GOT), ALT (GPT) |

|---|---|

| 肝細胞の働きが どの程度障害されているか |

プロトロンビン時間、血清ビリルビン、血清アルブミン、コレステロール |

| 肝臓で作られる胆汁が どの程度うっ滞しているか |

ALP, γ-GTP, LAP |

| 肝臓の病気が どの程度進み線維化が起こっているか |

血小板、ヒアルロン酸、IV型コラーゲン、P-III-P、M2BPGi、オートタキシン |

| ウイルス性肝炎に かかっているかどうか |

肝炎ウイルス関連抗原・抗体 |

| 自己免疫疾患の有無 | γ-グロブリン、抗核抗体、抗ミトコンドリア抗体 |

| 腫瘍マーカー | AFP, PIVKA-II(上昇しているときには、必ずしもがんがあるわけではありません) |

| 画像検査 |

血液検査ではとらえられない肝臓の形態変化や腫瘍の有無、腹水の有無などのチェックは、画像検査で行います。 脂肪肝などの軽度の肝障害では1年に一度、慢性肝炎では半年に一度、肝硬変では3ヵ月に一度の画像検査をお受けいただくようにしています。 |

| 腹部超音波 造影CT 造影MRI |

当院ではいずれも最新鋭の機械を導入し、精査を行っております。 |

原因不明の肝障害や性質の分からない肝腫瘍に対しては、超音波検査下に体の表面から針を刺し(生検といいます)、組織を採取して診断をつけることもあります。

治療方法

-

内視鏡治療

内視鏡治療とは体の中に口や肛門からレンズのついた管を差し入れて、病気の診断・治療を行うことです。

当院では、早期胃がん、胃腺腫、早期食道がん、早期大腸がん、大腸腺腫に ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)を活用しています。

詳しくはこちら -

胆・膵領域内科的治療

胆嚢結石に対して手術をせずに経過を見なければならない場合や、免疫異常による疾患と診断された場合、さらには悪性腫瘍で切除不能と判断された場合は、集学的治療の一環として投薬治療を行います。

詳しくはこちら

-

ラジオ波治療

ラジオ波治療は、CTなどの画像を見ながら肝臓がんをラジオ波電流で加熱して死滅させる治療法です。

詳しくはこちら -

その他の治療

サイバーナイフ治療や体外衝撃波破砕術(ESWL)などを行っています。

詳しくはこちら

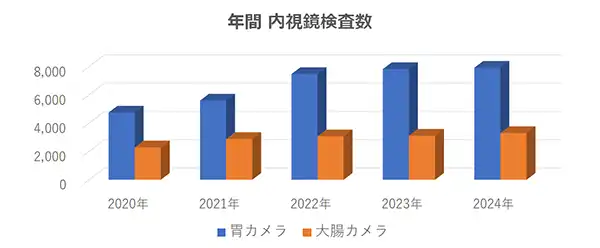

当院における消化器内視鏡検査数

-

年間 内視鏡スクリーニング検査数

年間 内視鏡スクリーニング検査数

-

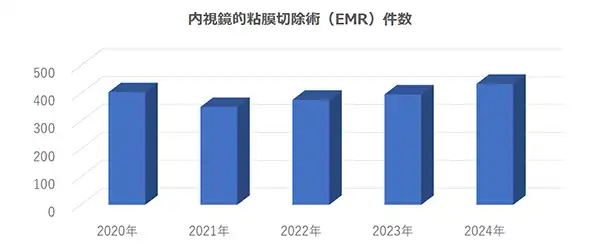

内視鏡的粘膜切除術(EMR)件数

内視鏡的粘膜切除術(EMR)件数

-

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)件数

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)件数

-

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)件数

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)件数

専門外来

IBD外来

当院では、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患(IBD)に対して、専門的な診断・治療・長期管理を行う「IBD外来」を設けています。経験豊富な消化器内科医が、患者さん一人ひとりに合わせた治療を提供いたします。外来日については外来診療担当表をご覧ください。