多発性骨髄腫|血液内科

多発性骨髄腫とは

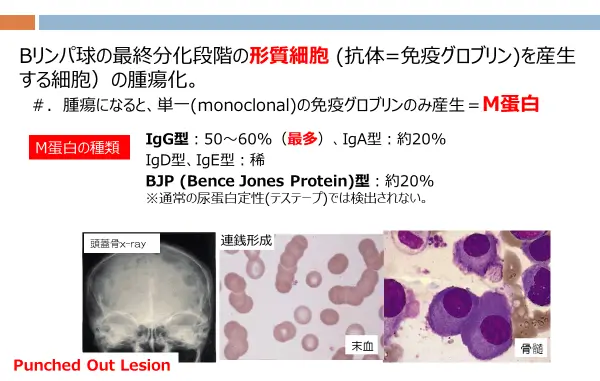

多発性骨髄腫は血液細胞の中の「形質細胞」という細胞が悪性化してどんどん増殖していく病気です。患者さんは高齢者に多く、女性よりも男性に多い傾向があります。血液細胞を作り出す工場のような役割をしているのが「骨髄」ですが、骨髄で形質細胞ばかりを作るので、他の細胞(赤血球、血小板、形質細胞以外の白血球)が作られなくなり、様々な症状(貧血、倦怠感、息切れ、紫の痣、浮腫み等)が起こってきます。また、増えすぎた免疫グロブリンは、一種類のみなのでMonoclonal protein(M蛋白)と呼ばれます。M蛋白は血液の中に増えすぎると、血液がドロドロの状態になったり、腎臓に沈着して「骨髄腫腎」と呼ばれる腎障害を起こしたりします。骨髄の中で固まり(腫瘍)を作ってくると、溶骨性変化といって、骨が弱くなり、ささいな力で折れやすくなります。腰椎圧迫骨折(いつの間にか骨折)や長引く骨の痛みで整形外科を受診したら多発性骨髄腫だった、ということは診断の契機としては多いパターンになります。ただし、健康診断を定期的に受けている人であれば、血液の異常(高たんぱく血症、ZTT/TTT異常、貧血、Cr上昇)で異常を指摘されて病院を受診し、症状の出る前に見つかることも多いでしょう。

症状について

多発性骨髄腫は形質細胞の無秩序な増殖とM蛋白の増加に伴う症状がみられます。ただし初期には自覚症状はなく、血液検査などの検査所見の異常で見つかることも少なくありません。

骨病変

骨髄腫で最も多くみられる症状です。骨髄腫細胞は、骨を壊す細胞を活性化し、骨を再生する細胞の働きを抑えるので、結果として骨がもろくなります。自覚症状は骨痛が多く、X線検査では骨の一部が黒く抜けて見える「打ち抜き像」と呼ばれる所見を示します。背骨がつぶれて変形する圧迫骨折、四肢の骨などが特にはっきりした外傷がないのに骨折すること(病的骨折)もあります。また、骨の主な成分であるカルシウム(Ca)が血液中に溶け出して、血液のカルシウム値が高くなることもあります。

-

-

骨髄腫で最も多くみられる症状です。骨髄腫細胞は、骨を壊す細胞を活性化し、骨を再生する細胞の働きを抑えるので、結果として骨がもろくなります。自覚症状は骨痛が多く、X線検査では骨の一部が黒く抜けて見える「打ち抜き像」と呼ばれる所見を示します。背骨がつぶれて変形する圧迫骨折、四肢の骨などが特にはっきりした外傷がないのに骨折すること(病的骨折)もあります。また、骨の主な成分であるカルシウム(Ca)が血液中に溶け出して、血液のカルシウム値が高くなることもあります。

腎臓の機能低下

腎臓へのM蛋白の沈着、脱水、高カルシウム血症、痛み止めなどの薬物などが原因となり腎臓の機能が低下します。血液検査ではクレアチニン(CRTNN)の上昇、尿検査では蛋白の増加などがみられます。病変が進行して尿毒症を起こすと、むくみ、吐き気、息切れなどの症状がでてきます。

貧血

骨髄腫細胞が赤血球の産生を抑えるような物質を作り出すこと、骨髄中の正常な血液を作る細胞が減少することなどが原因となり、貧血になると考えられています。血液検査ではヘモグロビン(Hb)の低下がみられ、貧血が進行すると体動時の動悸・息切れ、めまい、全身倦怠感などの症状がみられます。

その他

体を病原体から守ってくれる正常な免疫グロブリンが減り、細菌、真菌、ウイルスなどの感染を起こしやすくなります。血液中のM蛋白が増加して血液が粘稠(ねんちょう)になり、頭痛、視覚障害、皮膚や粘膜からの出血などの症状がみられる過粘稠症候群、M蛋白の一部が分解されてアミロイドという物質になり心臓、腎臓、消化管、舌などに沈着して臓器の働きを障害するアミロイドーシスなどの合併症がみられることもあります。また、骨髄腫細胞が骨髄の外で増殖し、腫瘍のかたまり(形質細胞腫と呼びます)を作り、できる場所によっては下肢の麻痺などを起こすことがあります。

診断

多発性骨髄腫の診断のために、血液検査、尿検査(24時間尿をためて頂いて詳しく調べる蓄尿検査)、骨髄検査、画像検査(単純X線、必要に応じてCT、MRI、PETなど)が必要です。骨髄腫は、産生されるM蛋白によってIgG型、IgA型、ベンスジョーンズ(BJ)型、IgD型、M蛋白を産生しない非分泌型に分けられます。また、診断の次に、病期分類を決定します。これにより、ある程度の予後を予測することが可能です。

診断時/診断後に確認しておきたい項目

- 症候性骨髄腫の確認

- ・SLim-CRABでの評価

S:形質細胞比率が60%以上

Li:FLC比(involved/uninvolved)が100以上

M:MRIでの骨病変

- ・PET-CT(要検討)

- リスク評価

- ・FISH検査の追加依頼:del(17p),t(4;14),t(14;16)

- ・Durie&Salmon,ISS,R-ISS(Alb,β2MG,LDH,染色体異常(上記)の有無)

- アミロイド―シスのスクリーニング

- ・心エコー・NT-proBNP

- ・食欲不振や下痢のエピソード:内視鏡検査を検討

- 注意する既往歴

- ・糖尿病

- ・感染症(HBVはHBsAG,HBsAb,HBcAbまでチェック・陽性ならDNAもチェック)

- ・呼吸器疾患(胸部CT・KL-6,SP-D)

- ・心血管系(高血圧、血栓症の有無)

- ・口腔外科関係(ビスホスホネート製剤使用の可否)

治療

多発性骨髄腫の治療はこの10年で目覚ましい進歩を遂げ黄金時代を迎えております。以前は「治癒しない病気」のため、ずっと病気と一緒に生きていかないといけない、というお話をしていましたが、新規薬剤を最初から使うことで、最近は「治癒する患者さん」も出てきているのではないか、と期待されています。当院では多発性骨髄腫に対する造血幹細胞移植は二次発がんリスクが上昇する観点から、高度の難治症例にのみ適応しております。

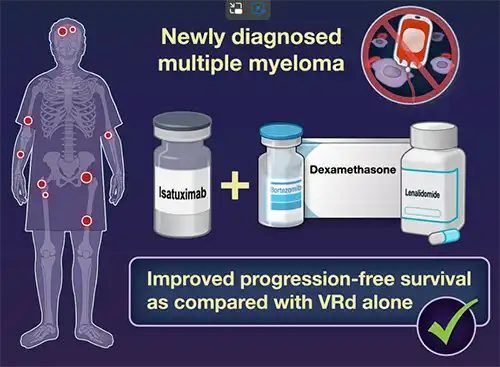

標準的治療法

寛解導入療法として、ダラツムマブ、ボルテゾミブ、レナリドマイド、デキサメサゾンの4薬剤またはイツキシミマブ、ボルテゾミブ、レナリドマイド、デキサメサゾンの4薬剤で治療を実施。臓器障害に応じて薬剤の入れ変えを行います。

N Engl J Med 2024;391:1597-1609 | DOI: 10.1056/NEJMoa2400712|VOL.391 NO.17 より引用

N Engl J Med 2024;391:1597-1609 | DOI: 10.1056/NEJMoa2400712|VOL.391 NO.17 より引用

1-2年程度で完全寛解 (sCR)に至らない患者様に対しては二重特異抗体にて地固め療法を実施し、治療開始5年以内の薬剤中止を目指します。また、患者さんの選択肢を広げられるように、可能な限り多くの情報を提供するようにしています。