心臓リハビリテーション|治療方法|循環器内科

心臓リハビリテーションの目的

身体機能の向上や生活習慣の改善のため、そして生活の質(QOL)の向上させるために、当院では運動療法を中心とした心臓リハビリテーションを積極的に実施しています。 心臓リハビリテーションを行うことで、以下の5つの項目を達成しやすくなると言われています。

- 動脈硬化の改善

- 再発・再入院の予防、長期予後の改善

- 運動耐容能向上、フレイル*の予防

- 生活の質(QOL)の向上

- 抑うつの改善

フレイルとは?

フレイルとは、「健康」から「要介護」へ移行する中間の段階と言われています。年齢を重ねたことで「筋力が衰え、疲れやすくなる」などの衰え全般を指します。

心臓リハビリテーションの実際

リハビリテーションには、①急性期(集中治療室~一般病棟)、②回復期(一般病棟〜自宅・施設)、③維持期の3つがあります。

①急性期リハビリテーション

集中治療室または病棟でのリハビリテーションのことを言います。

目標は、食事・排泄・入浴などの身の回りの生活が安全に行えるようになることです。心電図モニターを装着し、患者さんの病状や体力に合わせて、リハビリテーションを行います。

②回復期リハビリテーション

入院中から社会復帰(状態が安定するまで)行うリハビリテーションのことを言います。

さらに、入院中に行う「前期回復期心臓リハビリテーション」と退院後に行う「後期回復期心臓リハビリテーション」に分けられます。

②-1 前期回復期心臓リハビリテーション(入院中)

理学療法士(心臓リハビリテーション指導士3名)が中心となって、リハビリプログラムを策定し、個々の患者さんの状態に合わせてリハビリを行います。

また、心臓の働きの低下に加え、筋力や体力の低下、精神面での不安を抱えている患者さんに関しては、家庭や職場に戻る前に、身体機能や精神面での自信をつけ、再発・再入院予防に向けた疾病管理のサポートを行います。医師、看護師、理学療法士、薬剤師、ソーシャルワーカーの多職種から成るチームでサポートしていきます。

身体機能の低下が著しく、回復まで時間を要する患者さんは回復期リハビリテーション病棟に移り、家庭や職場へ復帰できる筋力や体力の向上を目指します。

②-2 後期回復期心臓リハビリテーション(退院後)

退院後は、個々の筋力や体力や退院後の生活に合わせて外来でのリハビリテーションを積極的に実施しています。定期的に心肺運動負荷試験を行い、運動耐容能評価(体力の評価)、運動処方(適切な運動強度や時間の設定)、治療の効果判定などを行なっています。

心肺運動負荷検査

心肺運動負荷検査

リハビリテーション室

リハビリテーション室

〜外来での心臓リハビリ〜

当院では、入院早期の急性期リハビリに加えて、退院後に外来で行う心臓リハビリにも力を入れています。退院後の日常生活における適切な運動内容を決定するためには、運動負荷試験や身体機能評価を行い、個々の患者様に合わせた運動プログラムを決定することが重要です。退院直後に心肺運動負荷試験(CPX)を行い、「どのくらいの強度で」「週に何回くらいの頻度で」運動すべきかを具体的に決定します。その後、保険で施行できる最大150日の外来心臓リハビリを施行します。リハビリ卒業時にはCPXを再度施行し、外来リハビリによる運動能力向上を実感していただくと共に、今後の運動内容や生活上の注意などをお伝えしていきます。理学療法士が付き添いながらリハビリを行い、脈拍数や血圧などの具体的な数字をフィードバックしますので、外来リハビリ終了後もそれらの指標を参考にご自身で運動を続けていくことができます。

他院の外来に通院しながら、当院のリハビリプログラムのみ参加していただいている患者様もいますので、お気軽に循環器外来までご相談ください。

*外来での心臓リハビリには、保険上の決まりで施行できない方もいらっしゃいます。お気軽に循環器内科医、理学療法士にお尋ねください。

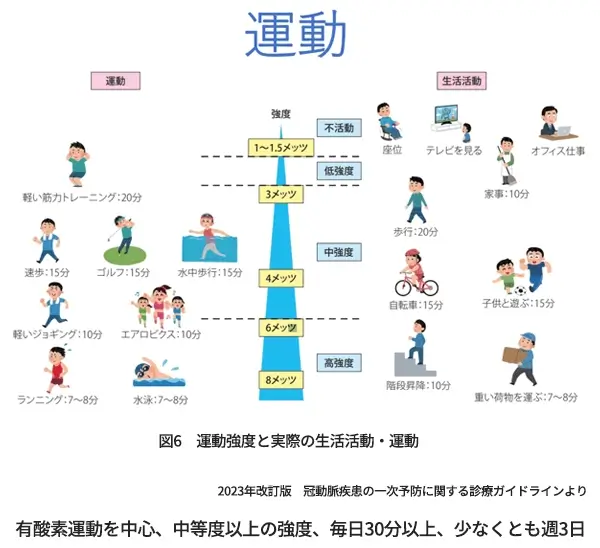

〜ガイドラインで推奨されている運動強度〜

〜ガイドラインで推奨されている運動強度〜*病態によって運動強度は変わりますので、あくまで目安です。

③維持期リハビリテーション

社会復帰後、生涯を通じて行われるリハビリテーションを指します。

回復期心リハで獲得した運動能力、生活習慣の是正を維持するなど、ご自身での健康管理が主となり、年齢・職業・日常生活レベルなどの個人背景を考慮し、個々の生活レベルに合ったプログラムを自宅などで行います。

退院後も運動を継続できるように、血圧や体重測定など自己管理ができるようセルフケア指導も行っています。

要介護や要支援の患者さんは、訪問リハビリテーションを勧めています。日常生活の自立や屋外での生活を目指し在宅での運動や生活を理学療法士がサポートします。