脳血管疾患|対象疾患|脳神経外科

脳血管障害(脳卒中)に対する診断、治療、手術

脳血管障害の主な症状

脳内出血、くも膜下出血、未破裂脳動脈瘤、脳動静脈奇形、内頚動脈狭窄症、頭蓋内動脈狭窄症、脳梗塞、もやもや病、硬膜動静脈瘻(奇形)など

脳血管障害(脳卒中)に対する診断、治療、手術は一刻を争うものがほとんどです。 そのため当院では24時間365日、脳神経外科医が救急患者さんに早急に対応できる体制となっております。

疾患の種類によって、また患者さんの状態やご希望によって「手術用顕微鏡を用いた直達手術(開頭手術)」と「カテーテルを用いた血管内手術」を使い分けています。

病状に応じSCU(脳卒中ケアユニット)において24時間体制で専門的治療とリハビリテーションを行っています。

脳卒中の代表例であるくも膜下出血は、死亡率の高い非常に恐ろしい疾患です。 適切な手術や治療を行えたとしても元の生活に戻ることができる患者さんは 全体の30~40%程度といわれております。 くも膜下出血はほとんどの場合何の前兆もなくある日突然発症します。

脳ドックや検査で偶然見つかった「未破裂脳動脈瘤」の患者さんに対しても動脈瘤の大きさ、部位、形状、年齢、全身状態、患者さんの希望等を総合的に考慮して、将来の破裂を防ぐ為の予防的手術(開頭手術、カテーテル手術)を行っております。

また脳梗塞も脳卒中の代表的な疾患でありますが、「t-PA」という血栓溶解剤による脳梗塞急性期の治療は当然のこと、血管内カテーテルを用いた動脈内血栓回収療法にも24時間体制で対応しております。

当院では、専門スタッフも充実していて術後早期からリハビリテーションを行う体制が整っており、土日祝日もリハビリテーションを行っております。脳梗塞や脳出血の症状で片麻痺や言語障害がある方も、発症から間もない急性期に早期リハビリを開始し予後の改善に努めております。

脳血管疾患の手術前・手術後のMRI/CT画像

脳血管内治療についてはこちらから(脳血管内治療センター)

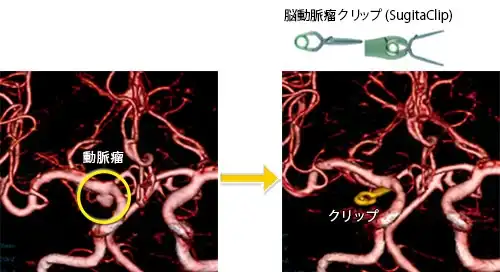

未破裂脳動脈瘤-1 右内頚動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤

脳ドックで指摘されました。開頭術でネッククリッピング術を行いました。 術後の検査で動脈瘤は認められておりません。 これは動脈瘤内への血流が遮断されていることを意味します。

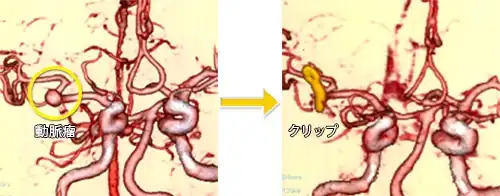

未破裂脳動脈瘤-2 右中大脳動脈瘤

頭痛の精査で動脈瘤を指摘されました。開頭術(ネッククリッピング術)を行いました。

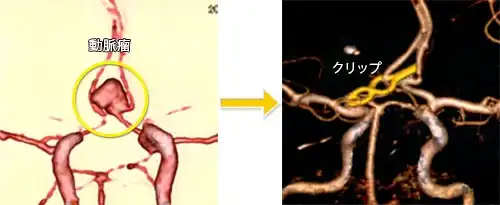

破裂脳動脈瘤(くも膜下出血)-1 前交通動脈瘤

脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を生じたため救急搬送されました。 前交通動脈に大きく、形が不整な破裂脳動脈瘤を認めます。 これに対して緊急開頭術(ネッククリッピング術)を行いました。 術後の検査で動脈瘤は認められておりません。 これは動脈瘤内への血流が遮断されていることを意味します。 また動脈瘤の両脇の血管の血流は保たれています。

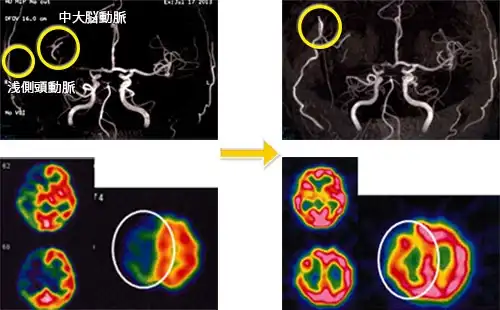

右中大脳動脈閉塞症

左手のしびれ、脱力がみられ精査にて右中大脳動脈閉塞症を指摘されました。

右の脳血流量が少なく、将来的にさらに脳梗塞を生じる可能性があったため脳血行再建術を行いました。

「浅側頭動脈」という頭皮を栄養している血管を脳表面の血管(中大脳動脈の末梢)とつなぐことで脳の血流を増やすことができます。

左上の写真では別々に写っていた2本の血管が右上の写真ではつながっていることがわかります。

また左下の画像で青く写っている部分が右下の画像では血流増加にともない赤くなっていることがわかります。

脳血行再建術を行うことで「低下していた右の脳血流量」が改善し、症状も消失しました。

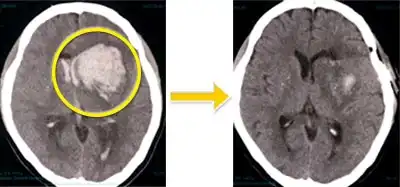

高血圧性脳内出血-1 左被殻出血

突然の右片麻痺、失語を認めたため救急搬送されました。

頭部CTにて左の脳に出血を 認めましたので緊急手術(開頭血腫除去術)を行いました。

出血の部位、程度にもよりますが 通常何らかの後遺症がでることのほうが多い中、幸い麻痺の程度は改善し言葉も出るように なりました。

くも膜下出血

くも膜下出血について

多くの方は「くも膜下出血」という疾患を詳しくご存じなくてもその病名を一度はお聞きになったことがあるかと思います。

原因として脳動脈瘤(脳を栄養している血管にできたこぶ)の破裂が最も多いです。

脳動脈瘤が破裂することで脳の表面、厳密にはクモ膜と脳の隙間にあるくも膜下腔と呼ばれる空間に血液がまわり、激しい頭痛とともに嘔吐や意識障害がみられる疾患です。

全体の死亡率は10-67%との報告がありそのうち約半数は発症した直後に即死するともいわれています。 手術が成功し救命できたとしてもその後に脳の血管が縮むことがあり(脳血管攣縮)、その結果脳梗塞を起こしたりすることで重度の障害(片麻痺、言語障害、寝たきり等)を残したり結果的に死に至ることもあります。 いったん破裂した脳動脈瘤からの出血がおさまり、運良く即死を免れたとしても、処置をしなければ高頻度に再破裂、再出血がみられその度に救命率は下がっていきます。 そういった意味では頭痛を呈する疾患の中で最も怖い病気と言っていいでしょう。 可能な限り早期に破裂した脳動脈瘤の処置(再破裂防止)を行うことが救命への第一歩になります。

くも膜下出血の主な原因

脳動脈瘤の破裂によるものが最も多いですが、他には脳動静脈奇形、もやもや病などの脳血管疾患、また脳腫瘍からの出血等も稀にみられます。

くも膜下出血の診断

一般的には突然の頭痛、特に後頭部痛で発症し同時に嘔吐、意識障害、場合によっては片麻痺等がみられます。

これらは出血の程度によって異なってきます。

動脈からの出血になりますので通常はかなりの勢いになります。

勢いよく出血し一気に頭蓋内の圧が高くなれば頭痛の訴えが見られるか見られないうちに昏睡状態もしくは脳ヘルニアという状態を来たし即死することもあります。

中等度の出血であれば頭痛、嘔吐、意識障害等がみられます。

頭痛の多くは「今までの人生で経験したことのないような頭痛」、「バットで後頭部を殴られたような頭痛」等の表現があります。

専門医が診察すれば患者さんの状態から大方の診断はつきますが、 最も容易に診断できるのは頭部CTスキャンです。

典型例ではわずか十数秒で診断可能です。

しかし出血の程度がわずかであれば頭部CTだけでは検出できないこともあるため、症状からくも膜下出血が強く疑われる場合には頭部MRIを追加で行います。

MRIではわずかな出血も検出でき、また同時に行えるMRAという血管の検査で脳動脈瘤の有無、場所、大きさまでがわかります。

中には何となく数日前から痛みがあって治らない為に病院に来ましたという患者さんもいらっしゃいます。

典型的な症状でなくとも頭部CTや頭部MRIといった検査を行うことでくも膜下出血と診断される方も少数ではありますが年間に数例経験します。

しかし大多数のくも膜下出血の患者さんは救急車で搬送されてきます。

くも膜下出血の治療

以下、破裂脳動脈瘤が原因であるくも膜下出血についての説明になります。

くも膜下出血の診断が確定すれば通常は緊急手術となります。

治療は数段階ありますが、まずは「動脈瘤への血流を遮断すること」が第一段階です。

くも膜下出血では再破裂を来すたびに救命率が低下するため、可能な限り早期に治療を行わなければなりません。

血流が入らないように外側から動脈瘤をつぶす(開頭ネッククリッピング術:頭蓋骨に穴をあけ、脳を分け入って破裂した動脈瘤を露出し、動脈瘤の頚部(ネック)に専用のクリップをかける(ネッククリッピング術))、もしくは血管の内側から動脈瘤内に詰め物をする(血管内手術:カテーテルを大腿部の血管から頭蓋内の動脈瘤の根元まですすめ、コイルと呼ばれるバネのような形状をした非常に小さな金属を充填していく)というのが代表的な治療です。

ネッククリッピング術の利点と欠点

利点

- 直接脳動脈瘤を見ながら操作を行えること

- 脳動脈瘤と周囲との関係を立体的に把握できること

- 動脈瘤の根元の血管(親血管)の流れが悪くなった場合クリップのかけ直しができること

- 予期せぬ出血が生じた際に直視下に対応できること

- 同時に脳内出血や急性水頭症といった病態等が合併していればそれを取り除くことができること

- 長期成績が示されていること

欠点

- 脳が腫れている場合には手術が不可能なこと

- 脳動脈瘤が深部に存在している場合には到達自体が困難な場合があること

- 手術操作で脳組織を損傷したり血管に触れることで脳挫傷や脳梗塞等の合併症を来す可能性があること

- 他の心疾患や内臓疾患等の為長時間の手術に耐えられない患者さんには負担が大きいこと

血管内カテーテル手術、コイリング術の利点と欠点

血管内カテーテル手術、コイリング術の利点は開頭術が困難な状態の患者さんでも治療が可能なことです。

利点

- 全身状態が悪く、開頭術が困難な状態の患者さんでも治療が可能なこと

- 脳が腫れていても脳に直接触れないため(血管内を進んでいくため)脳動脈瘤へ到達できること

- 深部に存在して外科的に到達困難な脳動脈瘤でも治療ができること

欠点

- モニターを見ながらの操作になるため動脈瘤と親血管等の立体的な把握が困難なこと

- 術中に出血した場合に直接操作ができないため止血に困難を要する場合があること

- 術中にX線が頭部に照射されること

- 詰めたコイルが時間とともに小さくなり一旦は完全に閉塞できた動脈瘤内に再度血流が入ることがあること(コイルコンパクション)

- 血管内治療専門医でないと治療ができないこと

- 造影剤アレルギーがある場合には治療ができないこと

稀ですが左右の脳に動脈瘤が存在しておりどちらの動脈瘤が破裂しているのか特定できない場合、開頭術であれば判断に困ることもありますが(片方ずつしか治療できないため)、カテーテル治療であれば一回の手技で両方の動脈瘤の治療が行える可能性が高いです。 開頭ネッククリッピング術、血管内カテーテル手術のどちらを選択するかは動脈瘤の部位、大きさ、形、患者さんの年齢、状態、他疾患の有無等で慎重に決定されます。

どちらが優れている治療であるかという議論になることがありますが大事なのは、いかに両者をうまく使い分けることです。 クリッピングにしても血管内手術にしても手術が無事に終了した時点でいえるのはこれで「再破裂の可能性がゼロに近づいた」ということだけであり、「くも膜下出血の治療が完結したわけではない」ということです。 まだ安心することはできません。

くも膜下出血に特有な「脳血管攣縮」という病態が待ち構えているからです。 先に述べましたようにくも膜下出血ではくも膜下腔というスペースに動脈瘤から漏れだした血液がしみるようにまわっていきます。 この血液の影響で同じくも膜下腔に存在する脳血管(脳動脈)が縮むことがわかっています。 動脈が縮むと脳への血液の流れが悪くなり、その結果脳が機能を果たせず意識障害、片麻痺、失語等の症状がみられるようになります。 場合によっては大きな脳梗塞から死に至ることもあります。

くも膜下出血を発症した日から3-4日から2週間までにみられ、7日目にピークがあると言われています。

発生頻度としてはくも膜下出血を起こした患者さんの70%前後にみられますが、そのうち30%に症状がみられ15%の方は予後不良という報告もあります。

つまり手術が無事成功しても脳血管攣縮を乗り越えない限り元の生活に戻る(社会復帰、職場復帰)ことは困難といえます。

脳血管攣縮に対する特効薬というものはなく、基本的には厳重な全身管理(内科的治療)が大事になってきます。

症状や経過から脳血管攣縮が疑われた際には脳血管撮影を行い、場合によってはカテーテルを縮んだ血管近くまで進め、血管を拡げる薬剤を投与することもあります。

このような厳重な管理で無事に2週間を超えることができると一安心できます。

脳血管攣縮を乗り越え、一段落すると次に「正常圧水頭症」という病態が待ち構えています。 しかしこれは 脳血管攣縮と違って生命を脅かすほどの病態ではありません。 最近何となく意識がぼーっとしてきた、歩き方がおかしい、活動性が低下してきた等の症状がみられます。 くも膜下出血をおこした患者さんの約10-20%に、出血から約4-6週間経過して見られると言われております。適切な治療(髄液シャント術)でほとんどの方が改善します。

未破裂脳動脈瘤

未破裂脳動脈瘤について

未破裂脳動脈瘤とはまだ破裂や出血をしていない段階でみつかった脳動脈瘤のことをいいます。

一般成人の2-5%前後が未破裂脳動脈瘤をもっているといわれています。

近年の画像診断のめざましい進歩によって未破裂脳動脈瘤の診断は驚くほど容易となりました。

通常未破裂脳動脈瘤があるだけでは何の自覚症状もありません。

転倒して頭を打った際に、また頭痛の精査等で頭部MRIを撮影した際にたまたま見つかることがほとんどです。他には健康が気になって脳ドックを受けたら見つかったという患者さんも多いです(通常の頭部MRIという撮影だけでは診断はむずかしいためMRAという血管の検査を追加する必要があります。ただし注射等は必要なく検査時間が少しだけ長くなるだけです)。

部位にもよりますが通常未破裂脳動脈瘤が破裂したらくも膜下出血を生じます。

しかし未破裂脳動脈瘤がみつかったからといって全ての患者さんが治療対象になるわけではありません。

というのも全ての未破裂脳動脈瘤が破裂するわけではないからです。

何もしないで一年間経過観察をした場合の動脈瘤が破裂する確率(これを年間破裂率といいます)は多くの研究結果から1%前後と考えられています。

未破裂脳動脈瘤の診断

頭部MRIを撮影する際に同時にMRA(MR Angiography)という頭蓋内血管の撮影ができます。

これによって得られた画像で 最小1-2mm程度の脳動脈瘤まで検出できます。

この検査で動脈瘤がある、もしくはあるかもしれないと診断された患者さんには造影剤を用いた検査造影3D-CTA(点滴から造影剤を注入しながらCT撮影を行います)、もしくは脳血管撮影を行うことで診断を確定します。

これらの検査から脳動脈瘤の部位、大きさ、形、親血管との関係性など治療に必要な多くの情報が得られます。

未破裂脳動脈瘤の治療適応と治療法

未破裂脳動脈瘤が破裂したらくも膜下出血を生じます。

くも膜下出血は発症後約30%の方が1ヵ月以内に亡くなり、約10%の方に重度の後遺症が残る非常に予後の悪い疾患です。

それを未然に防ぐという意味では全ての動脈瘤を処置すればよいのですが、手術は決して簡単なものではなく、手術である以上一定のリスクが伴います。

また全ての未破裂脳動脈瘤が寿命を迎えるまでに破裂するというわけではありません。

それではどのような脳動脈瘤を治療すべきでどのような脳動脈瘤は治療しなくてよいのでしょうか。

正確な答えは今のところありません。

しかし多くの研究によって少しずつですが分かってきたことがあります。

脳動脈瘤の部位、大きさ、形によって破裂しやすさが異なること、大きいものほど破裂しやすいこと、血縁のある家族にくも膜下出血の既往がある方では破裂率が高いこと、高血圧や喫煙歴をお持ちであったり、また2個以上の脳動脈瘤を持ってある方(多発脳動脈瘤)は破裂率が高いこと等です

。

通常はこれらを参考に治療するべき脳動脈瘤なのかどうか評価をすることになりますが、実際には施設や担当医によってその判定基準は様々です。

ほとんどの脳外科医が治療を薦めるような脳動脈瘤もあれば医師によって意見が分かれるタイプのものもあります。

しかし何より重要なのは治療を行うか行わないかの 「最終決定権は患者さん自身にある」ということです。

未破裂脳動脈瘤の診断がついてからどうするのかは担当医と患者さんの間でよく協議されなければなりません。 その患者さんのもってある未破裂脳動脈瘤が将来破裂するものなのか、もしくは破裂することなく人生を全うできるのかは誰にも分かりません。 分からないがゆえに多くの情報や統計学上のデータを参考にしながら最終的には患者さんご自身で決定して頂かねばなりません。 いずれにしても選択肢は大きく3つに分かれます。

経過観察

一つ目は「経過観察」です。

多くの患者さんはすぐに決断できません。

通常、自覚症状がありませんので治療の必要性があるかどうかも理解するのに時間がかかります。まずは時間をおいたうえで(通常は3-6ヶ月おきに)MRAを撮影して大きさや形が変化していないかを慎重に見ていきます。

開頭手術

二つ目は開頭手術です。脳動脈瘤内に血流が入らないように外側から動脈瘤をつぶす(開頭ネッククリッピング術:頭蓋骨に穴をあけ、脳を分け入って破裂した動脈瘤を露出し、動脈瘤の頚部(ネック)に専用のクリップをかける)手術です。

カテーテル治療

そして 三つ目はカテーテル治療です。

血管の内側から動脈瘤内に詰め物をするのですが(血管内手術:カテーテルを大腿部の血管から頭蓋内の動脈瘤の根元まですすめ、コイルと呼ばれるバネのような形状をした非常に小さな金属を充填していく)現時点で行える治療はこのいずれかになります。未破裂脳動脈瘤に対して放射線や薬物療法といった治療はありません。

開頭ネッククリッピング術、血管内カテーテル手術のどちらを選択するかは動脈瘤の部位、大きさ、形、患者さんの年齢、状態、他疾患の有無等で慎重に決定されます。