掲載日:2025年10月3日

脂質異常症と動脈硬化はなぜ起こる?

脂質異常症は血液中のLDLコレステロールや中性脂肪が多い状態やHDLコレステロールが少ない状態で、動脈硬化が起きやすくなります。動脈硬化は、命にかかわる脳梗塞、心筋梗塞の原因となるので、予防・治療することが重要です。

脂質異常症とは、血液中のLDLコレステロール140mg/dL以上、空腹時中性脂肪(トリグリセリド)150mg/dL以上、HDLコレステロール40mg/dL未満のいずれかがある病態です。LDLコレステロールは悪玉コレステロールとも呼ばれ、動脈硬化の主因となります。

家族性高コレステロール血症(FH)は、生まれつき血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が著しく高くなる遺伝性疾患です。LDLコレステロールが著しく高いと、若い頃から動脈硬化が進みやすく、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患のリスクが高まります。一般的には、ヘテロ接合体は300人に1人の割合で存在し、重症のホモ接合体は36~100万人に1人以上とされています。

HDLコレステロールは善玉コレステロールとも呼ばれ、動脈硬化予防に働くため、低値はリスクとなります。中性脂肪(トりグリセリド)高値は動脈硬化のリスクになる他、脂肪肝や急性膵炎のリスクにもなります。

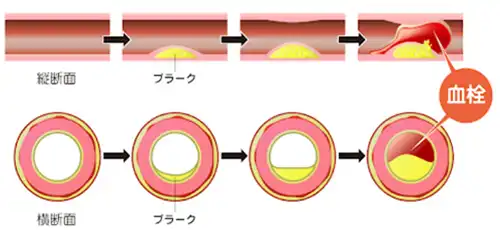

脂質異常症の程度が強かったり長期間続いたりすると、動脈の壁にプラークが蓄積し、動脈が硬くなります。プラークが大きくなると血管が狭くなります。プラークは柔らかく破れやすく、プラークが破れると血栓が生じ血管が閉塞します。閉塞した部位により脳梗塞、心筋梗塞、末梢動脈疾患などが起こり、命の危険が生じたり、後遺症が残ったりします。これらの重大な病態の診断・治療は、それぞれの専門領域の診療科で行われます。

心筋梗塞・脳梗塞を防ぐために知っておきたいこと

脂質異常症の検査方法から治療まで

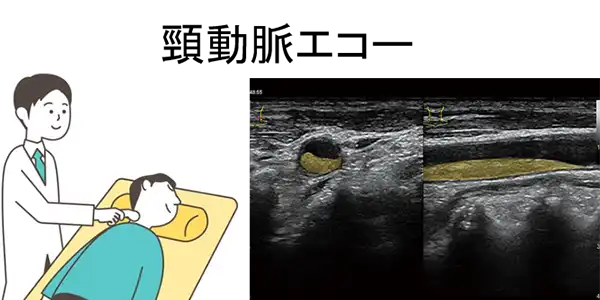

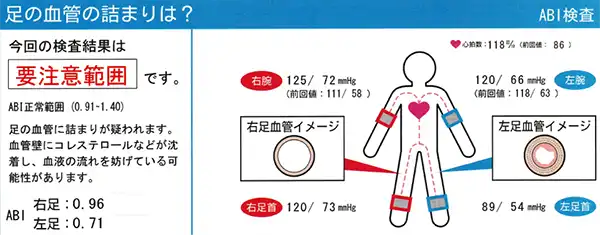

当診療科で行う主な検査には、頸動脈エコーでプラークの有無を調べる方法や、手と足に血圧計のマンシェットを巻いて足の血流低下の有無や動脈の硬さを調べるABI(Ankle Brachial Index)・PWV(Pulse Wave Velocity)があり、いずれも侵襲がなく、簡単に行える検査です。

脂質異常症の管理目標値は以下の通りです。

- LDLコレステロール:動脈硬化性疾患低リスク群は160mg/dL未満、中リスク群は140mg/dL未満、高リスク群は120mg/dL未満(ただし、糖尿病があり合併症や喫煙がある場合100mg/dL未満)

- 中性脂肪(トリグリセリド):空腹時150mg/dL未満、随時175mg/dL未満

- HDLコレステロール:40mg/dL以上

治療は生活習慣の改善(食事療法、運動療法)と薬物治療です。LDLコレステロールを下げる薬物としてはスタチン系薬の有効性が高く第一選択薬になりますが、コレステロールの吸収を阻害する小腸コレステロールトランスポーター阻害薬なども用いられます。中性脂肪を下げる薬物にはフィブラート系薬があります。

- コラム「こんな症状がでたら糖尿病かもしれません」

- コラム「神経障害・網膜症・腎症 ~ 糖尿病の三大合併症「しめじ」について」

- 糖尿病・内分泌代謝内科のご案内

- 糖尿病・内分泌代謝内科医師によるコラムのご案内