ドクターコラム

「原因不明のあざ」から見えてくる医学界の分岐点《後編》

消化器内科/予防医学センター 袴田 拓

掲載日:2025-10-20

「「原因不明のあざ」から見えてくる医学界の分岐点《前編》」はこちらから

血管強度について栄養問題から考えてみる

一般に妊婦さんの脳出血も高齢者同様、妊娠高血圧を伴うケースに多いと説明されています。しかし栄養問題から血管が弱体化するという視点からの説明はやはり見当たりません。前編で述べたように、血管強度を保つ強固なコラーゲン線維は十分なタンパク質とビタミンC、鉄の存在が重要だとする観点から、血管強度について考察してみます。

まず壊血病のようなビタミンC欠乏が妊婦さんに起きやすいでしょうか?多くの妊婦さんはビタミンC喪失につながる喫煙や飲酒を控えますし、妊婦さんに限って野菜や果物を食べないということは通常想定されません。それどころか妊婦さんは一般に果物など酸っぱいものを欲しがる傾向にありますから、妊婦さんがビタミンC欠乏に陥る可能性は低いと考えてよいでしょう。

一方、妊娠中期以降の妊婦さんの血液検査を見ると、総タンパク濃度(TP)や窒素(BUN)の値が下がり低タンパク傾向にあることが判ります。これは胎児の身体作りや胎盤維持にタンパク質をかなり必要としますから、ある意味当然な現象です。

しかしコラーゲン組成の多くを占めるグリシンやプロリンといったアミノ酸は「非必須アミノ酸」と呼ばれ、食物から必ずしも摂取しなくてよいアミノ酸に分類されます。これは言い換えると、グリシンやプロリンといった「非必須アミノ酸」は人体にとってより重要なアミノ酸であるため、仮に食物からタンパク源(アミノ酸)を摂れなくても、常に体内合成でまかなえる仕組みになっているということです。ですから妊娠中に肉や魚といったタンパク源摂取が不足したとしても、おそらくコラーゲンの材料たるグリシンやプロリンの維持は一定担保されると期待してよさそうです。

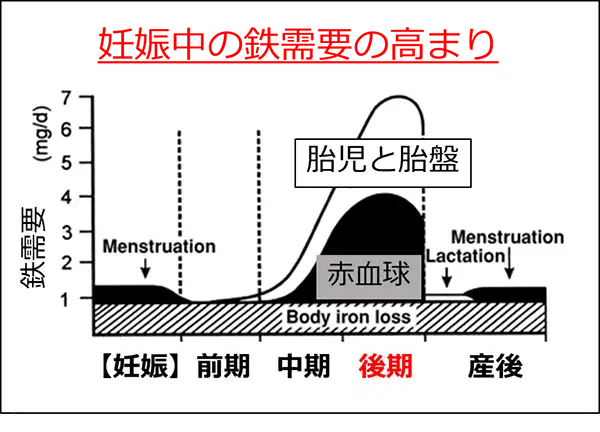

では鉄はどうでしょうか?ある論文によれば、妊娠後期の母体における鉄の必要度は前期に比べ8倍ほどに急上昇し【図2】、妊婦貧血は必発であると記されています(※6)。鉄は胎児の赤血球合成や胎盤(コラーゲン)増生のほかDNAや女性ホルモン合成、各細胞のエネルギー産生にも必要なミネラルですから(※7)、妊娠後期はとてもたくさん必要とされるのです。実際その時期の妊婦さんの血液データを見ると、貯蔵鉄を示す血清フェリチン値はほぼ枯渇レベルまで減少し、しばしば貧血にも陥っています。これはコラーゲン危機につながる大きな要因と言えるでしょう。

こういった妊婦貧血に対し、産科の先生方は鉄をもっとしっかり投与しようとする機運は高まっている一方で、目標値が曖昧なため必ずしも徹底できているとはいえない現状があります。これは産婦人科医の認識不足というよりも、妊婦さんにとっての鉄・コラーゲンの重要性が医学教育においてやや盲点となっており、教育が不十分だからと言ったほうが正しいと感じます。ですから妊婦さんが歓びの出産に際し、時に脳出血という悲劇に見舞われる原因は「妊婦さんに対する事実上の鉄供給不足」にあると筆者は関係学会において訴えています。

医療における対応不足だけではなく、そもそも乱開発の進んだ日本の自然界において鉄が循環しにくくなり(※8)、また加工食品の氾濫で食物の鉄含有量が減っていることも大きな問題なのです。

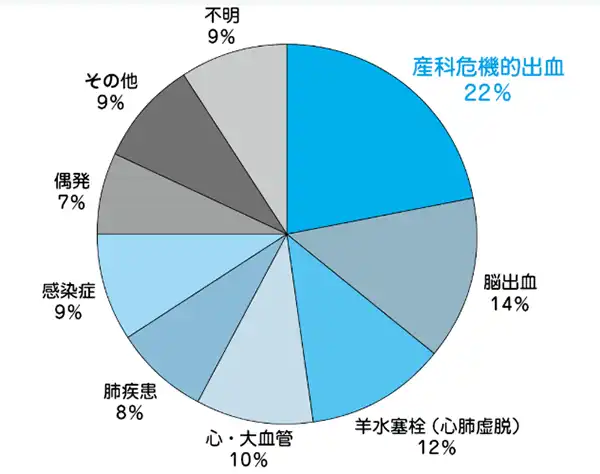

そしてまた、この鉄・コラーゲン危機仮説を産科領域の様々な問題事象に当てはめて考えてみると、脳出血にとどまる話ではなさそうなことが解ります。脳出血は実は我が国の妊産婦死亡の原因疾患・第2位であり、第1位は「産科危機的出血」とされています(※9)【図3】。これは分娩後に子宮からの出血が止まらなくなる疾患の総称で、極めて深刻な課題です。これらが生じる原因も、要するに母体コラーゲンの減弱化から同時多発的な血管損傷が生じたり、血管亀裂が強いうえに周囲血管壁ももろく縫合修復が効かない、などの事態に陥るのではないかと想像します。

先述のとおり、コラーゲンは皮膚、血管、骨、軟骨、靭帯、粘膜など多彩な組織に分布し、その強度を保つタンパク質です。さらに広げて考えると妊娠後期の鉄・コラーゲン危機は、例えば胎児を覆う卵膜が早期に破綻する「早産」の原因にもなっているのかもしれません。また、決して歓迎されない「妊娠線」も皮膚がお腹の張りに耐えきれず断裂してしまうわけですから、コラーゲン減弱化に伴う現象と考えてよさそうです。

妊婦さんの弱点となりやすい鉄・コラーゲン対策を今後より重視していくことで、こういった産科領域の悩ましい多くの課題が解消できるかもしれません。産科の先生方にはぜひ検証していただき、近年の人気凋落からなり手不足に陥る産科を盛り立てていただきたいと期待します。

日本の医学界は戦後アメリカのリードに助けられ薬物治療を中心に大きく進展してきました。その一方で、本来栄養素が人体の健康維持にどのような役割を果たしているかを軽視してきたきらいがあり、そのため医学の知見にポッカリといくつか空洞ができてしまっている、と言っては言い過ぎでしょうか?

2025年8月27日アメリカ・トランプ新政権下の保健福祉長官ロバート・F・ケネディJr氏が「それは医学における栄養教育の嘆かわしい欠如である」との痛烈なる自己批判とともに、アメリカの医学教育に本格的な栄養学を導入することを声明しました(※10)。これは極めて重要な見解であり、日本の医学界も迷うことなく追随を検討すべきと考えます。

【参考文献】

※6 Bothwell et al. Am J Clin Nutr.2000;72 Jul;72(1 Suppl):257S-264S.

※7 鉄剤の適正使用による貧血治療指針 改訂[第3版]日本鉄バイオサイエンス学会・治療指針作成委員会 編

※8 別冊現代農業2022年10月号「農家が教える鉄のミネラル力・田畑に、海に、暮らしの中に」農文協

※9 妊産婦死亡の原因疾患(日本産婦人科医会ホームページ)

※10 U.S. Department of Health & Human Services, Department of Education. ❝Federal officials urge medical schools to increase nutrition education❞ Press release, August 2025.

- ドクターコラム「「原因不明のあざ」から見えてくる医学界の分岐点《前編》」

- 第34回 動画による健康講座「気付かれにくい潜在性鉄欠乏症~特に女性が注意すべき点~」

- 消化器内科医師によるコラムのご案内

- 消化器内科(内視鏡内科・肝臓内科)のご案内