肺がん治療|呼吸器内科

肺がんとは

肺は呼吸をするための器官であり、吸い込んだ空気から酸素を体内に取り込み、体内から二酸化炭素を取り出して口から吐き出す役割をしています。

外から入った空気は、気管を通り、左右の肺に分かれたあとでさらに枝分かれし(気管支)、最後には酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞にたどり着きます。

-

-

肺がんは、肺の気管、気管支、肺胞の一部の細胞がなんらかの原因でがん化したものです。進行するにつれてまわりの組織を破壊しながら増殖し、血液やリンパの流れにのって広がっていきます。

肺がんの症状

肺がん初期〜中期によく見られる主な症状

- 咳(1か月以上空咳が続く)

- 呼吸困難(息切れ、息苦しさ)

- 体重減少

- 痰(量が増え、痰の色が濃くなる)

- 血痰(けったん)(血の混じった痰)

- 物が飲み込みにくい

- 肺炎や気管支炎を起こしやすい

- 首や顔が腫れることが増えた

- 疲労感が強い

- 胸の痛み

しかし、早期の肺がんは症状が出にくく、症状があったとしても「風邪やタバコのせい」だと思って気づかないことがあります。咳などの症状が続く場合には、医療機関を受診することをおすすめします。

肺がん検査の種類

肺がんには「小細胞がん」と「非小細胞がん」があります。 さらに、非小細胞がんを 「腺がん」、「扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん」、「大細胞がん」の3種類に分類しています。

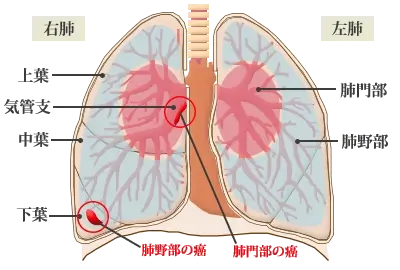

肺がんは、大きく分けて「肺門部(はいもんぶ)」と「肺野部(はいやぶ)」に発生します。肺門部は肺の入り口の太い気管支のことで、扁平上皮がんが多く、肺野部と呼ばれる気管支の末梢から肺胞のある肺の奥の部分には、腺がんという種類のがんが大部分です。

肺門部のがんは喀痰細胞診や気管支鏡で見つけやすく、X線では見つけにくいのですが、反対に肺野部のがんはX線写真で見つけやすいがんです。

| 組織型 | 多く発生する場所 | 特徴 | |

|---|---|---|---|

| 非小細胞肺がん | 腺がん | 肺の奥の方 | ・女性の肺がんで多い ・症状が出にくい |

| 扁平上皮がん | 肺の入り口近く | ・ほとんどが喫煙者 | |

| 大細胞がん | 肺の奥の方 | ・増殖が速いことが多い | |

| 小細胞肺がん | 小細胞がん | 肺の入り口近く | ・ほとんどが喫煙者 ・転移しやすい |

肺がんの検査

| 検査項目 | 検査内容 | 検査方法 |

|---|---|---|

| 健康診断など | 肺に異常があるかどうかを調べるための検査を行います。 | ・X線検査(レントゲン) |

| がんから剥がれ落ちて痰に混じって出てきたがん細胞を検出する検査です。実際にがんがあっても、この検査でがんが発見できない場合もあります。 | ・喀痰細胞診 | |

| 腫瘍マーカーとは、がんが作り出す特殊な物質のうち、血液中で測定できるもので、がんの性質や広がりの目安を示すものとして使われます。がんがあっても腫瘍マーカーが異常を示さないことも少なくありません。 | ・血液検査(腫瘍マーカー) | |

| 鑑別診断 | 健康診断などで異常が認められた場合に、がんの疑いがあるかどうか、他の病気ではないかどうかについて、より詳しく調べるための検査を行います。 | ・CT検査 |

| 確定診断 | 特殊な内視鏡で気管・気管支の中やその周辺を観察します。がんが疑われる病変が気管支の末梢にあると内視鏡が届かない場合もあります。がんが疑われる場所の組織や細胞の一部を採って、がん細胞の有無やがんの種類を顕微鏡で調べる病理検査をします。 | ・気管支鏡検査 |

| 胸の皮膚を小さく切開し、そこから肋骨の間を通して胸腔鏡と呼ばれる内視鏡を肺の外側(胸腔)に挿入し、肺野胸膜あるいはリンパ節の一部の組織を採取します。 | ・胸腔鏡検査 | |

| 喀痰細胞診や気管支鏡検査による病理検査でも診断ができない場合などに、X線や超音波、あるいはCTで確認しながら皮膚の上から細い針を肺に刺して、組織を採って病理検査を行う方法です。 | ・経皮肺生検 | |

| 確定診断後~治療中 | がん細胞の遺伝子にどのような異常(変異)がおきているのかを調べる検査です。特定のがん遺伝子に効果のある薬(分子標的薬)を使うことができるかどうか調べるために行います。 | ・遺伝子検査 |

| 胸部X線検査は、肺がんを診断し、治療するうえで最も基本的な検査で、一般的な肺の検診でも使用されています。 | ・X線検査(レントゲン) | |

| 腹部のCT検査を行い、また超音波(エコー)検査で腹部への転移の有無を検索します。 | ・CT検査 | |

| 磁気を利用して脳の断層撮影をし、脳転移の有無を検索します。 | ・MRI検査 | |

| 骨への転移を調べるアイソトープを用いた検査で、放射性物質を静脈に注射して、その取組の分布を調べます。 | ・骨シンチグラフィー | |

| 放射性フッ素を含む薬剤を注射し、その取り込みの分布を撮影することで全身のがん細胞を検出する検査です。 | ・PET |

肺がんの治療

肺がんの治療方法は主に外科療法(手術)、放射線療法、薬物療法があり、それぞれの治療中や治療後には、副作用や合併症があらわれることがあります。

外科療法(手術)

肺にできたがんを完全に取り除くことを目的に行われます。手術は治療効果の高い方法ですが、切除する範囲が大きい場合は、手術のあと息切れなどが起こることがあり、手術によって患者さんの状態がかえって悪化してしまうと考えられる場合は、手術以外の方法を検討します。

放射線治療

高エネルギーのX線を体の外から照射してがん細胞を傷つける治療法で、薬物療法と同時に行うこともあります。小細胞肺がんでは、治療によりがんが検査でわからない位に縮小した患者さんに対して、脳への転移を防ぐために脳に放射線を照射することがあります(予防全脳照射よぼうぜんのうしょうしゃ)。また、骨や脳への転移による症状の緩和にも有効な治療法です。

薬物療法

抗がん剤による治療のことで、広い範囲のがん細胞を攻撃する治療法です(化学療法)。非小細胞肺がんでは病期に応じて手術や放射線治療と組み合わせて、あるいは単独で抗がん剤治療を行います。小細胞肺がんは診断された時点で転移がみられることが多い一方で、非小細胞肺がんに比べて抗がん剤治療の効果が高いため、抗がん剤が治療の中心となります。

遺伝子検査と肺がん治療

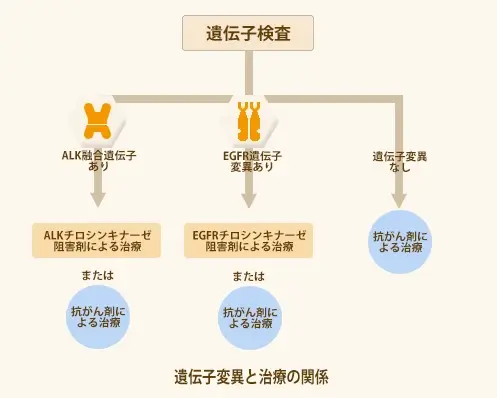

肺がんでは「ALK 融合遺伝子」、「EGFR 遺伝子変異」といった遺伝子変異がみられ、これら以外にもさまざまな遺伝子変異のタイプが存在することがわかってきました。

遺伝子検査を受けて自分の肺がんのタイプを知ることが大切

肺がんと診断された場合、EGFR 遺伝子変異検査を行うことは一般的となっています。ですが、新しい遺伝子変異のタイプであるALK 融合遺伝子をターゲットとして治療を行うこともできるようになったため、ALK 遺伝子検査を行うことも非常に重要となっています。

遺伝子変異の調べ方

確定診断

レントゲン写真などで肺がんが疑われた場合、気管支鏡器具等を使って肺の組織や細胞を採取したり、痰を採取したりして、その中にがんがあるかどうかを調べます。

確定診断後

非小細胞肺がんと確定診断された場合には、ALK 融合遺伝子またはEGFR 遺伝子変異があるかどうかを検査します。

遺伝子変異のタイプに合わせた治療

-

-

ALK 融合遺伝子が認められた場合は「ALKチロシンキナーゼ阻害剤そがいざい(ALK阻害剤)」、EGFR 遺伝子変異が認められた場合は「EGFRチロシンキナーゼ阻害剤」というお薬を使うことができます。ALK 融合遺伝子、EGFR 遺伝子変異のいずれも認められなかった場合には従来の抗がん剤による治療を行います。 日本肺癌学会によるガイドラインでも、遺伝子検査を行って遺伝子変異があるかどうかを調べた上で、患者さんに合った治療を選択することを推奨しています。

肺がんは、肺の気管、気管支、肺胞の一部の細胞がなんらかの原因でがん化したものです。進行するにつれてまわりの組織を破壊しながら増殖し、血液やリンパの流れにのって広がっていきます。

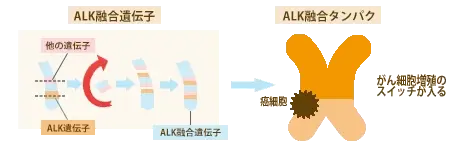

ALK 融合遺伝子

-

-

「ALK 融合遺伝子」とは、なんらかの原因により「ALK 遺伝子」とほかの遺伝子が融合することでできる特殊な遺伝子のことです。「ALK 融合遺伝子」があると、この遺伝子からできるタンパク質(ALK融合タンパク)の作用により、がん細胞を増殖させるスイッチが常にオンとなり、がん細胞が限りなく増殖してしまいます。

ALK 融合遺伝子は、肺がん(非小細胞肺がん)の患者さんの約3 ~ 5%に認められ、非小細胞肺がんのなかでも腺がんに特異的にみられます。

EGFR遺伝子変異とは

-

-

「EGFR」とは、がん細胞が増殖するためのスイッチのような役割を果たしているタンパク質のことで、がん細胞の表面にたくさん存在しています。このEGFRを構成する遺伝子の一部(チロシンキナーゼ部位)に変異があると、がん細胞を増殖させるスイッチが常にオンとなっているような状態となり、がん細胞が限りなく増殖してしまいます。