掲載日:2025年7月10日

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の密度や質が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気です。日本では約1,000万人以上の患者がいるとされ、高齢化に伴い増加傾向にあります。

-

-

骨粗鬆症は「沈黙の病」とも呼ばれ、初期には自覚症状がほとんどありません。しかし、進行すると以下のような症状が現れることがあります。

骨粗鬆症が進行すると・・・

骨折

軽い転倒やくしゃみなどでも骨折しやすくなります。特に脊椎、手首、太ももの付け根(大腿骨頚部)などが骨折しやすい部位です。骨折が起きて整形外科で治療を受けた際に、はじめて骨粗鬆症があると診断されることが多いのですが、できれば早期に診断して、骨折が起きないように予防するのが望ましいです。

背中や腰の痛み

背中や腰の痛み:脊椎の圧迫骨折により、背中や腰に痛みを感じることがあります。

身長の低下や姿勢の変化

身長の低下や姿勢の変化:背骨の変形により、身長が縮んだり背中が丸くなったりします。

骨粗鬆症の主な原因

加齢・閉経

骨粗鬆症は女性に多く見られますが、これは閉経による女性ホルモン(エストロゲン)の減少により骨密度が急激に低下するためです。

生活習慣

喫煙・過度な飲酒、運動不足、日光不足などが骨密度の低下の原因となります。

栄養不足

カルシウムやビタミンD、ビタミンK不足や過度なダイエットも骨粗鬆症の原因となります。

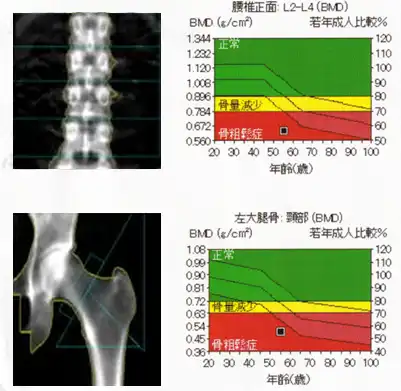

骨粗鬆症の診断のために、X線を使って脊椎や大腿骨の骨密度を測定する検査がよく行われます。骨密度は年齢とともに低下しますが、若い人の平均値(YAM:Young Adult Mean)の70%未満の場合、骨粗鬆症と診断されます。また、血液検査で、カルシウム(Ca)、リン(P)、副甲状腺ホルモン(PTH)、骨代謝マーカーを調べることによって、原因を探ります。

骨粗鬆症は早期発見と予防が重要です。特に女性や高齢者は注意が必要ですので、定期的な検診を受けることをお勧めします。

強い骨を作るには、十分なカルシウム(乳製品、小魚、大豆製品、緑黄色野菜など)、ビタミンD(鮭、ウナギ、キノコ類、卵など)、ビタミンK(納豆、ほうれん草、小松菜など)の摂取が重要です。ビタミンDは日光に当たることによって体内でも作られますので、日光に当たることも重要です。また、適度な筋肉トレーニングや運動、禁煙・節酒も効果があります。

薬物療法としては、骨の吸収を抑えたり骨の形成を助けたりする薬やビタミンD製剤があり、1日1回の飲み薬から6カ月に1回の注射製剤まで、何種類も使えるようになりました。整形外科や内分泌代謝科で処方されることが多いです。

- 糖尿病・内分泌代謝内科のご案内

- 糖尿病・内分泌代謝内科医師によるコラムのご案内