掲載日:2025年6月30日

-

-

月経前症候群(premenstrual syndrome:PMS)を知っていますか?

月経前にいつもの自分ではないようなこころやからだの不調に悩まされていませんか?

それはPMSかもしれません。

PMSが起こる原因と症状

PMSは原因となる器質的な疾患がないのに月経前に現れるこころとからだの不調です。様々な症状が月経前の黄体期後期と言われる時期に現れ、3~10日続き、月経が始まると自然に軽快します。月経前だけに限られた症状であり、月経前に繰り返し起きているということがポイントです。日本人の約70%~80%が月経前に何らかの不調を自覚していると言われています。

どんな症状?

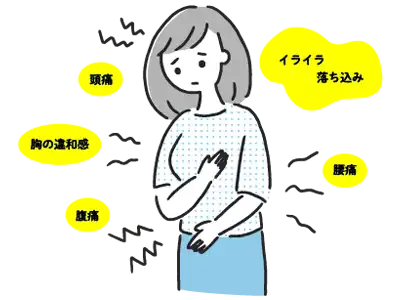

PMSの症状はこころの症状とからだの症状に分けられます

こころの症状は気分の落ち込み(抑うつ)、怒りの爆発、イライラ、不安、混乱、社会的引きこもり、不眠・眠気(睡眠障害)などがあります。特にこころの症状が目立っていて日常生活に支障を来す重症型は月経前不快気分障害(premenstrual dysphoric disorder:PMDD)と診断されます。

-

-

からだの症状にはのぼせ、偏食や過食、めまい、倦怠感・疲労感、お腹・頭・腰の痛み、むくみ、腹部や乳房の張り、便秘など様々な症状があります。

これらの症状が、毎月決まって月経前に現れ、月経が始まると和らぐというサイクルがあることを確認します。こころの症状がうつ病のような精神的な病気でないか、子宮内膜症のような月経困難症の原因となる器質的な疾患がないかということも確認が必要です。月経中にも続く痛みは月経困難症との鑑別が必要です。

PMSの原因の詳細はわかっていませんが、女性ホルモンの変動が影響していると考えられています。排卵してから月経が発来するまでの期間(黄体期)に多量に分泌された卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)という2種類の女性ホルモンが、黄体期の後半に急激に低下することで、脳でホルモンや神経伝達物質のバランスが崩れ、不調が現れると言われています。そこにストレスなど様々な要因が重なり合って発症すると考えられています。PMSに関連するホルモンの代謝産物と神経伝達物質の関連などの研究が進められています。

PMSと上手に付き合っていくには

PMSと上手に付き合っていくためには、まず自分の症状を理解することが大切です。

自分の症状とリズムを知って、この時期を快適に過ごせるセルフケアを探してみることから始めてみましょう。ただし、症状によって日常や社会生活に影響が出ている場合には薬物治療の対象となりますので、早めに医師に相談しましょう。

PMSの治療方法

治療の一つとしてカウンセリング・生活指導・運動療法があります。

食物繊維の多い複合炭水化物、カルシウム、亜鉛、マグネシウム、ビタミンB6を積極的に摂取しましょう。精製された糖(単純炭水化物)・アルコール・カフェインの摂取は制限し、禁煙や規則正しい生活、適度な運動が勧められます。自分の生活習慣を見直す良い機会です。日頃からセルフケアとして取り入れてみるのもよいのではないでしょうか。

薬物療法もあります。症状を抑えるために用いる薬剤として、鎮痛剤やむくみに対する利尿剤などがあります。症状や体質に合わせて漢方薬を使用する方法もあります。

低用量ピルで排卵を抑えることで、ホルモンの変動を少なくするという方法もあります。排卵を抑える作用はピルを使用している期間の一時的なもので、その後の妊娠・出産にも影響しません。種類もいくつかあり、症状に応じて選択も可能です。

欧米では、抗うつ薬の一種であるセロトニン再取り込み阻害薬(Selective Serotonin Reuptake inhibitors: SSRIs)の使用が主流となっています。脳内のセロトニンという神経伝達物質を増やすことで症状が軽快します。

さいごに

月経前に現れるその症状の正体はPMSかもしれません!

「自己管理がわるいから」でも「我慢が足りないから」でもありません。症状に悩んでいたら、一人で抱えこまずにかかりつけの婦人科にぜひ、ご相談ください。特に精神症状が強い場合には、精神科や心療内科とも協力して治療していきます。

【参考文献】日本産科婦人科学会 産婦人科診療ガイドライン参照