掲載日:2021年11月25日

はじめに

- 足先が冷たい。

- 歩くとふくらはぎが痛くて立ち止まる。

- 足が痛い。

- 足の指先の色が紫色になってきた。

このような症状はありませんか。

もしかしたら足の動脈硬化、閉塞性動脈硬化症が原因かもしれません。

足の冷え、痛みの原因とは

足の血管に問題があり、血の流れが悪くなって起きてしまいます。その問題の多くが動脈硬化です。

動脈硬化は血管が硬く、細くなって、最悪の場合詰まってしまうものです。

足の動脈硬化が進むと、足先への血流が少なくなるため、足が冷たい、歩くと足が痛いなどの症状が現れます。

さらに悪くなると、じっとしていても痛くなり、最終的には、足の皮膚に深くえぐれた傷や足が黒く変色し、傷口がバイ菌感染を起こすと、赤く腫れる、熱が出るなどの症状が現れます(図1)。

図1. 実際に当科受診された足壊疽の写真

図1. 実際に当科受診された足壊疽の写真

最悪の場合、足を切断したり、敗血症により命を落とす危険もありますので、すぐに専門病院を受診することが必要です。

閉塞性動脈硬化症とは

日本では60歳以上の約1-3%、70歳以上の2-5%が動脈硬化が起きて足の血管が細くなる閉塞性動脈硬化症という病気を持っています。

喫煙していたり、生活習慣病をお持ちの方は、今後、この病気を発症する可能性が高いですので、今から生活習慣の見直しをお勧めします。

冷たい、痛いなどの足の症状が出てくる方は、専門病院受診が必要です。特に、糖尿病、腎臓病(人工透析)という病気を持っている方や、高齢で歩けない方も、症状が悪くなりやすいので要注意です。

また、動脈硬化は足だけに起きるのではなく、心臓、首、脳の血管といった全身血管も細くなってしまいますので、閉塞性動脈硬化症の患者さんは全身の血管を検査し、心筋梗塞や脳梗塞などにも注意しなければなりません。

閉塞性動脈硬化症の診察について

診療は、専門医が直接、患者さんの足を触り、冷たさや痛みの程度を確認し、足の脈を触れるところから始まります。

診察により閉塞性動脈硬化症が疑わしいと判断した場合は、検査を行っていきます。

※症状が似ている病気として脊柱管狭窄症などがありますが、ご自身では判断が難しいですので、足に不安のある方は、まずは外来診察を受けてください。

足の血流を調べる検査方法

- ABI(足関節上腕血圧比)

- エコー(超音波)

- TcPO2(経皮的酸素分圧)

これらは、患者さんにとって負担が少なく簡単な検査です。

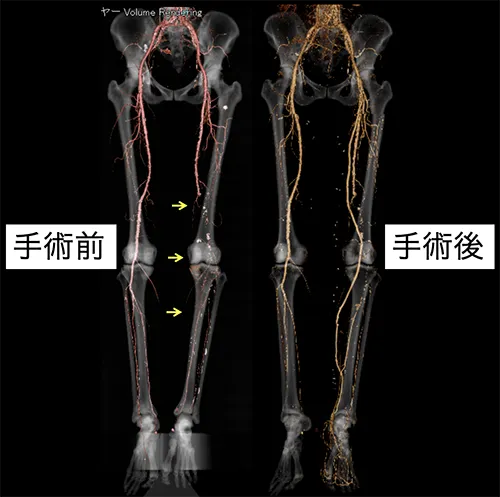

上記検査を行い、閉塞性動脈硬化症が疑わしい場合には、造影剤を使ったCT検査でさらに詳しく判断していきます(図2)。

図2. CT検査

図2. CT検査

3D CTでは立体的に下肢の血管を評価することができます。

左側の手術前のCT検査では、黄色の矢印の血管(膝窩動脈)が詰まっていたため、

バイパス術を行い、足先まで血流が良くなったのが確認できます。

治療について

閉塞性動脈硬化症の治療は、内服治療、カテーテル治療、外科的治療があります。患者さんの足の状態に合わせて最適な治療法を決めていきます。

内服治療は、主に血液をさらさらにする薬を内服し、リハビリにより歩行訓練をすることで症状を改善していきます。軽症の患者さんがこの治療となります。

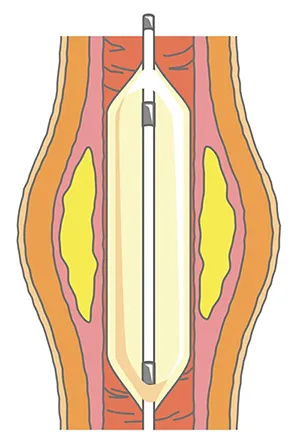

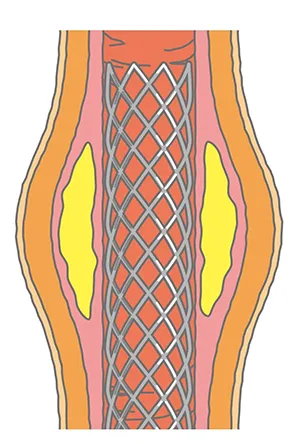

カテーテル治療は、局所麻酔で、足の付け根の動脈を刺して行います。細くなった血管にワイヤーを通して、バルーンやステントを使って血流を良くする低侵襲な治療方法になります(図3.4)。

| 図3. バルーン治療 |

動脈硬化で狭くなった血管を風船で広げて血流を確保する方法です。 |

|---|---|

| 図4. ステント治療 |

動脈硬化で狭くなった血管にステントを置くことで血流を確保する方法です。 |

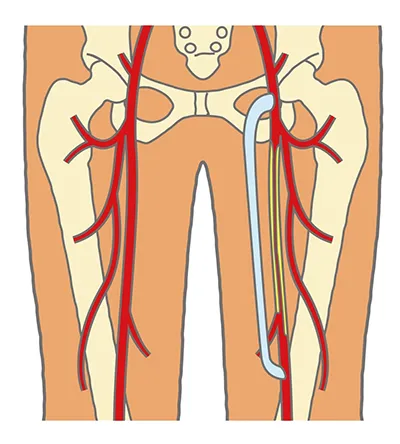

外科的治療は、全身麻酔で行い、詰まった血管に対して迂回路となるバイパス術(図5)を行ったり、動脈の硬くなった内膜を摘出する手術などが挙げられます。

| 図5. バイパス術 |

詰まった血管に迂回路を作ることで足先の血流を確保する方法です。 |

|---|

血管外科医はカテーテル治療も外科的治療もどちらでも行うことが可能であり、また、両方を組み合わせたハイブリッド手術も当院では可能です(図6)。こちらのハイブリッド手術室では、カテーテル治療も外科的治療もどちらも行うことが可能です。

図6. 当院のハイブリッド手術室(IVR室)

図6. 当院のハイブリッド手術室(IVR室)

患者さんの生活環境や、症状の程度、血管の状態を総合的に判断し、それぞれの患者さんに合った一番良い方法を選択していきます。

ご自身の足に不安をお持ちの方は、これを機に血管外科受診をお考えください。