広報紙 vol.89しんゆりニュースレター

2025/11/1掲載

IBDセンター特集|広報紙

IBD(炎症性腸疾患)の専門的な診断・治療・長期管理を行います

-

新百合ヶ丘総合病院

消化器内科 科長 -

【プロフィール】

2009年信州大学医学部医学科卒業。2011年茅ヶ崎市立病院。2014年横浜市立大学附属病院。2015年大船中央病院。2017年横浜市立大学附属病院。2019年横浜栄共済病院。2021年より現職。

日本内科学会総合内科専門医/日本消化器病学会専門医・指導医/日本消化器内視鏡学会専門医・指導医/日本内科学会認定内科医/医学博士

-

新百合ヶ丘総合病院ではこの度、IBDセンターを立ち上げる運びとなりました。Inflammatory Bowel Disease(IBD;炎症性腸疾患)は潰瘍性大腸炎とクローン病という2つの病気に代表される、腸に原因不明の炎症が生じることで下痢・腹痛・血便が慢性的に生じるいくつかの病気の総称です。これらの病気に関わった患者さん、及びご家族・ご友人以外には聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、IBDの患者さんは世界中で増加の一途を辿っています。

日本においても2025年に報告された調査結果で潰瘍性大腸炎約31.7万人・クローン病約9.7万人(2023年時点)と、2015年に行われた調査から8年で1.4倍に増加したと報告されました。

症状が似た細菌・寄生虫感染症・がんなどと区別する目的で、主に大腸内視鏡検査が必要となり、症状・経過・内視鏡の画像から最終的な診断を行います。

治療法は飲み薬から座薬、注射薬、食事療法と、症状・病気の範囲に応じた非常に多くの選択肢があります。

-

残念ながら根治方法は確立しておらず、①日常生活に支障が出ないように症状を抑える治療を継続することと、②腸が狭くなったり(狭窄)穴が開いたりする(穿孔・瘻孔)こと、がん(大腸がん・肛門がん)を防ぐ・早期発見できるよう定期的に検査を行うことが治療の中心となります。

治療法はそれぞれに特徴があり、長所・短所を理解しながら決めていく必要があります。当センターで治療を行うに当たっては、医師と患者さんの間でどの治療法が良いかを一緒に考えていけるよう十分な話し合いの時間を取り、患者さんに「この病院にかかってよかった」と思っていただけるよう尽力しております。

当院の特徴として小腸内視鏡検査(カプセル内視鏡検査・小腸バルーン内視鏡検査)を常備していることが挙げられ、通常診断が困難である小腸病変の詳細な評価と小腸病変に対する内視鏡治療が可能です。慢性的な下痢・腹痛・血便でお困りの方、現在の治療方針で悩まれている方、いつでも当センターにご相談ください。

潰瘍性大腸炎について

主に大腸に炎症・潰瘍ができる病気で、体調が比較的落ち着いている状態(寛解)と、環境やストレスなどが原因で病状が悪化する活動期(再燃)を繰り返すことが特徴とされます。

-

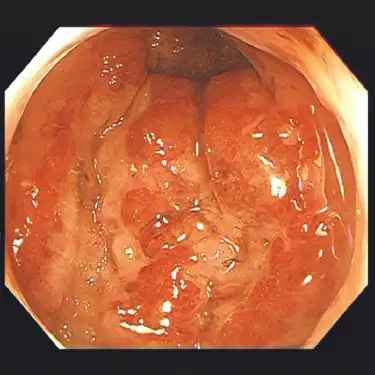

治療前 -

最近では症状がほとんどなく、検便検査を契機に病気が見つかる人も増えています。潰瘍性大腸炎の原因は解明されておらず、何か一つの原因があるのではなく複数の要因が絡み合って発症するものと考えられています。専門の先生には誤解を招く表現になるのですが、腸に起きたリウマチやアトピーのような病気と考えていただくとわかりやすいかもしれません(実際にリウマチとは多くの治療方法が共通しています)。

-

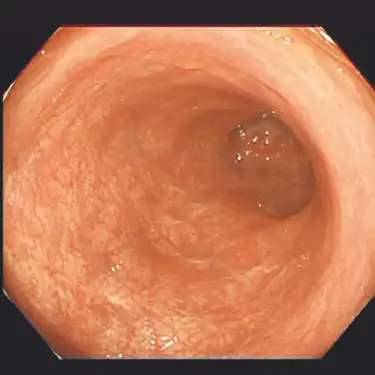

治療後(半年後) -

大腸粘膜の炎症を抑え、症状をコントロールすることで日常生活を病気発症前と同じレベルで行えるようにすること(臨床的寛解)が第一の目標となります。また症状がなくても内視鏡で炎症が残存していると再燃のリスクと大腸がんの発症リスクが増加することが知られており、定期的な内視鏡検査と治療の継続が非常に重要になります。

十分な寛解が維持できていれば健康寿命は病気のない人と大きく変わりはないという報告もあり、実際に社会で活躍している著名人の方も多く見られます。

妊娠・出産についても寛解状態で迎えることが母子ともにリスク軽減につながるとされ、影響の少ない治療法の相談も受け付けております。

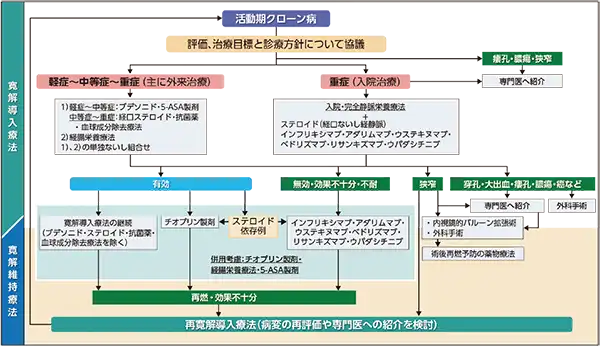

クローン病について

-

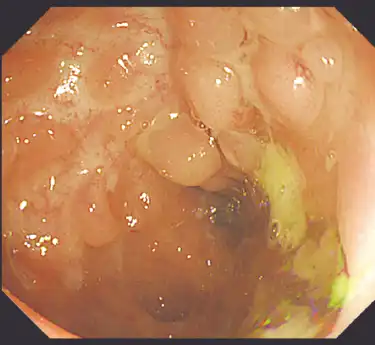

治療前 -

小腸・大腸を中心にとびとびに潰瘍を作る病気です。口の中(口内炎)、食道、胃、十二指腸、肛門と消化に関わる多くの臓器に病気を作る可能性があります。潰瘍性大腸炎と同じく再燃と寛解を繰り返す病気とされますが、時間とともに病状が進行・悪化することが多く、進行することで生じた腸の狭さ(狭窄)や腸の穴(穿孔・瘻孔)を内科治療で完全に修復することは困難で、外科との連携も重要となります。

-

治療後 -

小腸の症状が中心の人は、軽い症状のまま長い時間が経過することで診断が遅れ、発見された時点ですでに外科手術が必要になる患者さんもいます。

潰瘍性大腸炎とのもう一つの違いとして、遺伝性がやや強いことが知られており、親戚内(両親兄弟・いとこなど)にクローン病患者さんがいることが早期発見の手がかりとなることがあります。

-

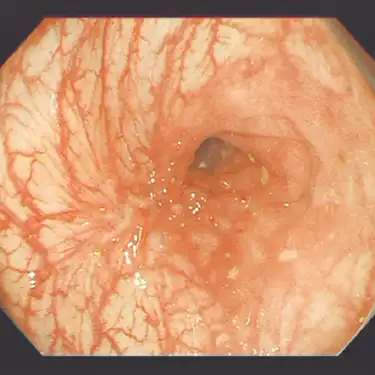

狭窄部に対する内視鏡拡張術 -

病気の予後はいかに早期に発見し腸の状態をよくできるかで決まるとされますが、進行した状態でも治療薬や外科手術、内視鏡手術の進歩により生活の質を向上できる患者さんが増えています。とりわけ2002年から使用可能となった生物学的製剤(注射薬)により大幅に予後が改善しており、最近では副作用と効果のバランスに優れた治療薬も使用可能となっています。

最新治療のご紹介

潰瘍性大腸炎・クローン病ともに近年治療薬の進歩は目覚ましく、2020年以降のべ10種類以上の新薬が登場し、2025年だけでも潰瘍性大腸炎に対して3種類、クローン病に対して1種類の薬が新しく使えるようになりました。ここで留意いただきたいことは、新しいからといってよいものとは限らない、ということです。従来薬には経験が蓄積されているからこその長所も短所もあり、それによって起きることもある程度予想・対応できることがあります。もちろん新しい薬は従来薬の短所を効果面・継続性・安全性などで比較し、その成績が認められたからこそ承認されていますので、優れている点が多いことも事実です。本邦の学会が定めた治療指針でも難治性潰瘍性大腸炎・クローン病に対する治療薬の推奨はおおむね横並びであり、どの薬から始めるべきだといった決まりはありません。

最終的には重症度・患者さんの背景(持病・年齢)・投薬方法(内服・注射)・通院頻度・挙児希望の有無といった多くの要素から「医師の考え」と「患者さんの希望」をすり合わせて「効果が期待できて治療法に納得できる」ところを目指すべきと考えます。

当院では保険収載された潰瘍性大腸炎・クローン病治療にほぼすべて対応可能です。現在治療中の方もお気軽にご相談ください。

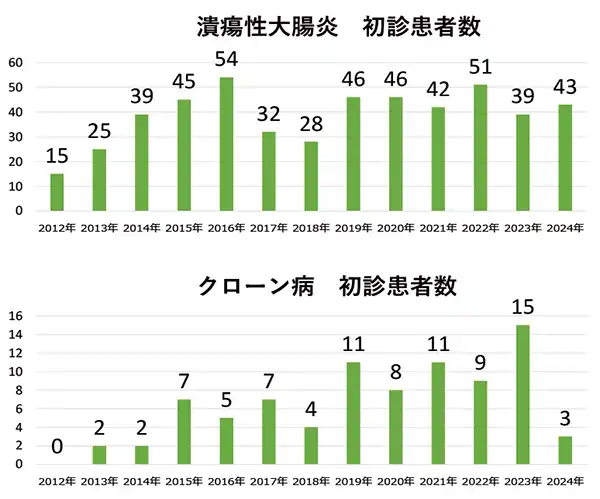

当院での実績

-

小腸バルーン内視鏡 -

当院では潰瘍性大腸炎・クローン病患者さんを1年に30~40人前後、新規で受け入れております。治療開始すべきかどうか悩んでいる疑い・軽症の方から入院治療を要する重症の患者さんまで広く受け入れております。また、診断困難な患者さんへの小腸内視鏡検査も積極的に行っておりますので、ご希望の方はいつでもご相談ください。

IBD専門外来について

2025年10月現在、毎週木曜日午前中にIBD専門外来を開設しております。

専門外来日以外の受診希望についても随時相談を承っておりますが、一人の患者さんに十分な時間をとれるよう余裕を持たせておりますので、症状・治療に困っている方であればこそ、専門外来の受診をお勧めいたします。

専門の医師による問診・診察と各種検査・治療の提案を行っているほか、副作用対応の相談等も広く行っております。

IBD専門外来(毎週木曜日 午前)

- まずは一般内科または消化器内科を受診(紹介状がある場合は持参)

※受診の際は予約が必要です - 専門外来での再診や検査スケジュールを調整

- 必要に応じて定期フォロー・治療提案