広報紙 vol.55しんゆりニュースレター

2022/8/1掲載

外傷再建センター 外傷マイクロサージェリー特集|広報紙

-

◆再建術とは?

皮膚から筋肉・腱・骨格・神経・血管にいたる損傷を修復する治療を指します。採取した自己組織を移植することで、損傷部位を直接補填する究極の治療技術です。外傷再建技術による効果は劇的であり、昔なら切断となるケースも温存できる可能性があります。

◆「外傷センター」と「外傷再建センター」の違い

「外傷再建センター」では、社会復帰を想定した治療を行う点で、急性期のごく短期間のみに特化した一般の「外傷センター」とは大きく異なります。外傷患者の約半数が四肢外傷患者であるといわれており、救急外来・救命センターに搬送された外傷患者さんは、最も多い整形外傷治療において順調にいっても治療に数カ月を要します。社会復帰する患者さんがいる一方、術後感染などにより数年に及ぶ治療や機能障害をかかえて生きていくことになる患者さんがおられるのも事実です。こうした経過の分かれ目は、受傷初期から機能回復までの中長期的な「専門的外傷再建治療」にかかっています。

-

◆展望のもてる外傷治療を

外傷再建治療は最初の導入でつまずかないことだけでなく、その後の段階的な骨折治療・欠損組織の治療、そしてリハビリテーションとその後のフォローアップなど重要な要素が正確にかみ合っていることが重要で、医師・看護スタッフ・患者さんの協力が不可欠です。単純に技術を寄せ集めただけでは治療を完遂できません。当院では急性期治療はもちろんのこと、全国的にも珍しく、単一グループで一貫して皮膚~骨まで幅広い外傷治療が行える強みを活かし、「他院で感染した」「骨折が治らない」「創がなかなか治らない」など外傷後の後遺症・難治性骨軟部感染症・難治性創傷の治療も行っております。機能再建手術からリハビリテーションまで、一貫して社会復帰に向けた「前向きな」治療を行っています。

【目次】

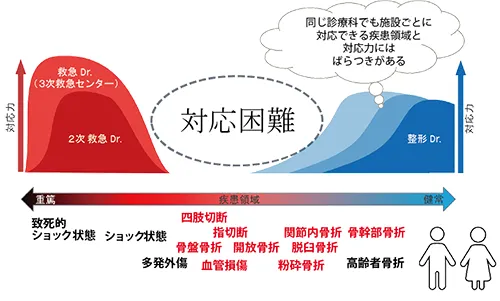

救急診療と外傷治療

通常、救急医は致命的状態を離脱し、初期治療を行うのが治療の主体です。そして、急性期を脱した後の四肢外傷治療は整形外科・形成外科などの混成であたる病院が大多数です。

しかし、その「対応できる疾患領域」は、かなり大きなばらつきがあるのが現状であり、対応できる疾患領域であっても、その「対応力」に大きな差があるのも事実です。

この対応領域の欠落による対応困難は、幅広い救急外傷をうける3次救急や外傷センターであっても同様に生じる問題となっています。

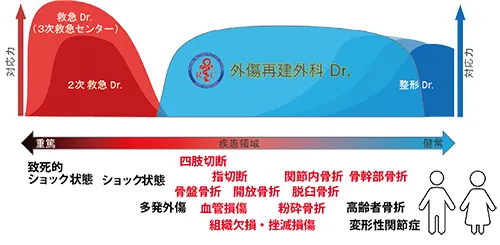

対して、当院の外傷再建センターは、各疾患領域ごとのエキスパートで構成されており、幅広い対応疾患領域と高い対応力で、通常の骨折から重篤な四肢切断例まで対処可能です。

また、こうした多角的な治療システムは、次世代の外傷再建外科医育成の点からも評価されており、現在、全国の大学病院から複数名の医師が、派遣・国内留学フェローシップとして当院に勤務しています。

外傷再建に必要な治療技術

外傷再建に関わる治療技術は、①皮膚・血管・神経・筋肉・腱・靱帯といった軟部組織の治療と②骨・関節といった硬性組織の修復の大きく2つがあります。多くの骨折では②の硬性組織の治療が主体ですが、関節内の骨折などは適切に修復しなければ重篤な四肢機能障害をきたします。

骨折部が露出した開放骨折や重度の関節内骨折においては、①と②の両方が重要になります。特に①軟部組織治療ができないと感染が持続してしまうため重篤な機能障害や最悪四肢切断に至ります。

そして、最後に重要なのが③リハビリテーションです。これも多くの病院では、リハビリ病院に「転院」となって目が行き届かなくなりがちですが、当センターでは一般病棟でフォロー後、必要に応じて併設のリハビリ病棟に「転棟」してリハビリを継続して行っています。

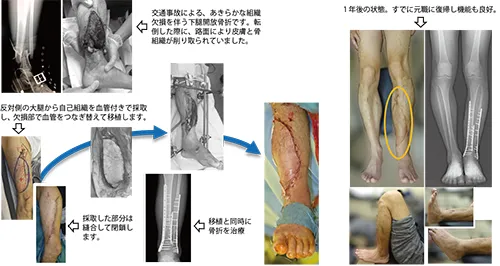

実際の治療例

開放骨折:開放創から骨折部・骨が露出している骨折のことです。細菌感染を併発したり骨折が癒合しにくいため最悪切断に至るケースもある骨折外傷です。これを防ぐには、良好な状態の自己組織で骨折部を覆うことで、外界からのバリア機能を回復する必要があります。同時にこれは骨折部の血行回復にも寄与し、骨癒合促進や抗生物質の有効性を高めるメリットもあります。組織移植を併用することができなかった時代では、感染率・切断に至る確率とも40%ともされていました。現在、標準的とされる「組織移植併用治療」ですが、設備だけでなく経験値も必要な治療であるため、着実に実行できる施設が少ない現状があります。

下腿開放骨折

上肢開放骨折・切断肢

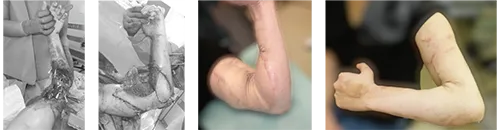

交通事故による肘開放骨折で組織再建を行ったケース

交通事故による肘開放骨折で組織再建を行ったケース

仕事中の事故で前腕を切断されたケース

仕事中の事故で前腕を切断されたケース緊急で切断組織を再接合し、組織再建を行った

上肢外傷も下肢同様に治療が必要となるケースがありますが、下肢と異なり、肘・手関節・手指機能を最大限改善するために、早期の組織移植による補填被覆とリハビリが非常に重要となります。

また、形態的・整容的配慮のある再建治療を心掛けています。

<手術実績>

当院の外傷再建センターが開設した2020年4月~ 22年5月現在までで、遊離組織移植術はのべ40件を超えました(通常の3次救急クラスでも、こうした外傷再建は多くて1~2例/月程度です)。うち、下肢の再建が90%(重傷で再建が必要となったり、他院で感染したなどの紹介例も含まれるため、下肢のほうが多い)。

<移植手術の合併症率と成功率>

一般的な下肢外傷への遊離組織移植術の血管関連合併症率は15~20%とされますが、発見時には手遅れになっている場合が多くあり、その再手術による救済成功率は約5割程度と高くはありません。ここで救済できない移植組織(つまり移植手術全体の約10%)は脱落して全欠損になるため、トータルの成功率は90%程度にとどまります。これが、外傷四肢への組織移植治療の難しい点となっています。とりわけ「下肢開放骨折」は組織移植が必要となる可能性が高いにもかかわらず、その他のどの移植よりも成功率が低く治療が難しいことも有名です(Grotting JC, et al. Clin Plast Surg. 1991/Bowen V, etal. Microsurgery. 1993 )。

当院では、術後の移植組織を高感度のモニタリング機器で監視しており、問題を検出した場合、即座に手術室で確認・救済手術を行える体制をとっています。術後モニタリングの検出力は高く、全体の29%で血管茎血行障害を早期発見し、その全例を救済しています。驚異的な救済率ですが、これはモニタリング機器だけでなく、医師・病棟看護師・手術室・麻酔科のバックアップ体制の賜物です。

外傷再建センター医師紹介

(2022年7月現在)

外傷再建センターはこちら

-

松下 隆(外傷再建センター センター長)

日本整形外科学会整形外科専門医/ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター/福島県立医科大学外傷学講座教授

-

澤口 毅(外傷再建センター 骨盤・関節再建部長)

医学博士/日本整形外科学会専門医/AO Trauma Asia Pacific chairman/Best Doctors in Japan 2017-2021/福島県立医科大学外傷学講座教授

-

岡﨑 裕司(外傷再建センター イリザロフ組織再生部長)

医学博士/日本専門医機構日本整形外科学会整形外科専門医・研修指導医/社会医学系専門医協会社会医学専門医・指導医/日本職業・災害医学会 労災補償 指導医/福島県立医科大学外傷学講座教授

-

峰原 宏昌(外傷再建センター 重度外傷再建部長)

医学博士/日本整形外科学会専門医/日本骨折治療学会理事/AO Trauma Japan 副理事長/福島県立医科大学外傷学講座教授

-

工藤 俊哉(外傷再建センター 外傷マイクロサージェリー部長))

医学博士/日本整形外科学会認定専門医・指導医/日本手外科学会認定専門医/福島県立医科大学外傷学講座教授

-

亀倉 暁(外傷再建センター 部長)

医学博士/日本整形外科学会専門医/日本手外科学会認定専門医

-

髙群 浩司(外傷再建センター 手外科・上肢外科部長)

日本整形外科学会専門医/日本手外科学会手外科専門医・指導医/日本整形外科学会認定スポーツ医

-

花島 資( 外傷再建センター 腹部外傷外科部長)

日本外科学会専門医/日本救急医学会専門医/日本腹部救急医学会認定医/DSTC インストラクター/JATEC インストラクター

-

佐野 善智( 外傷再建センター 医長)

日本整形外科学会専門医/日本整形外科学会認定スポーツ医/日本整形外科学会認定リウマチ医/日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医

-

對比地 加奈子 (外傷再建センター 医長)

日本整形外科学会専門医

-

佐藤 宗範 (外傷再建センター 医長)

医学博士/日本形成外科学会専門医/日本手外科学会手外科専門医/日本熱傷学会専門医

-

豊永 真人 (外傷再建センター 医長)

日本整形外科学会専門医/臨床研修指導医

-

仲野 隆彦 (外傷再建センター 医長)

日本整形外科学会専門医

-

小西 浩允 (外傷再建センター 医長)

日本整形外科学会専門医

-

佐々木 礁 (外傷再建センター 医長)

日本整形外科学会専門医