看護師コラム

在宅介護で知っておきたい床ずれ(褥瘡)の知識

皮膚・排泄ケア認定看護師 吉岡 百合子

2023/5/1掲載

「寝たきりになると床ずれ(褥瘡)ができる!」とよく言われますね。

褥瘡とはどの様なキズなのかをお話しします。

-

私たちは普段、眠っている間に寝返りを打つ、長時間同じ姿勢で座っているとお尻が痛くなり、座り直したりします。このような動作は無意識のうちに行われています。

身体を支えている部分の皮膚は、常に皮膚の内部から体重によって圧迫されています。特に骨のある部分では圧迫力が強くなります。この圧迫状態が数時間続くと、皮膚表面や皮膚と骨の間の組織の血流障害が生じます。この組織への血流障害の症状として、「痛み」を感じます。この圧迫による痛み」を緩和させるために寝返りを打ったり、座り直したり、体位を変換させます。この動作により、圧迫されていた部位の血流が再開されるため褥瘡はできません。

つまり、褥瘡とは長時間同一体位により、身体を支えている骨で圧迫された部分の皮膚に、血流障害が生じてできるキズです。

褥瘡はなぜできるのでしょう?

皮膚は、長時間圧迫を加え続けると、組織への血流障害の状態を呈します。この状態では、組織への酸素や栄養が行き渡らなくなります。このような状態の皮膚は、耐久性が低下しているため、少しの摩擦で皮がむけやすい、一度キズができると治りにくい、よくキズができる、感染しやすいといった現象が起こります。血流障害の程度によって皮膚の壊死が生じます。深部組織への血流障害が長時間持続していると深部組織まで壊死に陥り、更に感染も引き起こしやすくなります。

褥瘡のできる大きな2つの要因

要因① 動くことができないこと

これは、ご自身の活動性や可動性が低下することで動けないだけでなく、呼吸困難感や他の部位での疾患による痛みなどで、結果的に動くことができていない状態も含まれます。つまり、歩くことができる人でも褥瘡ができることがあります。

要因② 痛みを感じないこと

皮膚に血流障害が生じると、痛みという信号を出します。知覚麻痺や、認知力の低下、あるいは痛み止めを常用していることで痛みが緩和されているケースもあります。

褥瘡の治療

褥瘡の治療で最も重要なことは、「血流障害の原因を取り除くこと」です。一般的な多くのキズ(やけどや切り傷など)は、一時的な外力などで生じます。つまり、キズの原因となった外力はキズができるときに加わり、その後は取り除かれていることが多いです。その為、キズの状態に合わせた外用薬や被覆材で処置をすることで順調に治ります。

しかし、褥瘡はこの「原因の除去」が難しいキズです。なぜなら、普段とっている姿勢、ご自身で体位を変換させることが困難な状況でできるキズだからです。

一般的な浅いキズは、数日から数週間の間には治ります。褥瘡も原因分析を正しく行い、適切な環境を整えれば同様の期間で治ります。

褥瘡が処置をしていてもなかなか治らない、同一部位に何度もできる、あるいは悪化する、壊死が進む、拡大するといった現象がおこることがあります。これは、褥瘡の根本的な治療である原因の除去」ができていないことが大きく影響しているといえます。

患者さんの中には、「あーその床ずれは3年前からあるんだよ!皮膚科で薬を出してもらって塗っているから大丈夫!」とおっしゃる方がいます。しかし、体圧ケアやスキンケアを工夫することで3年も治らなかった褥瘡が1ヵ月もせずに治ることがあります。

反対に、皮膚表面の傷は数ミリ程、しかし浸出液がある。実は深部の骨に骨髄炎が生じていたというケースもあります。

褥瘡は、「小さなキズ、ちょっと赤いだけだから大したことない!」という考え方は禁物です。早期発見し、適切な対応をして、再発させないよう工夫していくことが大切です。

日頃から考える褥瘡対策

まずは皮膚の確認をすることが大切です。「最近動けなくなってきた」、「最近お尻が痛い」といった症状は褥瘡ができやすい状態の一つです。特に高齢の方では、「認知症が進んできた」、「食欲がなくなり、寝ていることが多くなった」といった現象は、要注意です。

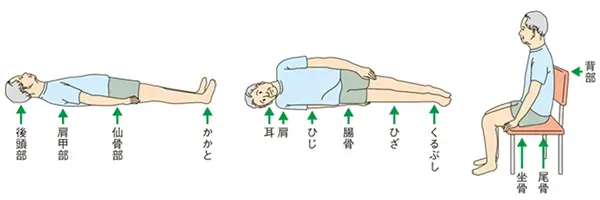

褥瘡のできやすい部位

| 臥床(がしょう)状態 | 左右のお尻の間、腰と肛門の間の骨の一番出ている部分(仙骨部)や踵 |

|---|---|

| 横向きで寝ている場合 | 足の付け根、肩関節部や、膝の外側、外踝 |

| 座っていることが多い場合 | 仙骨部と肛門の間(尾骨部)、両足の付け根(坐骨部)、背骨 |

いずれも、それらの体位で身体を支え、特に痩せている方では骨が突出している部位です。

【引用】上図:日本褥瘡学会編:在宅褥瘡予防・治療ガイドブック第3版.照林社.2015

【引用】上図:日本褥瘡学会編:在宅褥瘡予防・治療ガイドブック第3版.照林社.2015

皮膚が赤くなっていたら・・・

まずは、体の向きや体勢を変えてみます。局所の圧迫を解消させることで、赤みがなくなるかを確認します。それにより赤みが消失すれば、褥瘡ではありません。皮膚が赤くなることは、圧迫が強くかかりやすい部位であるということなので、日々観察しておくことが大切です。特に意識して長時間同一体位にならないよう工夫しましょう。

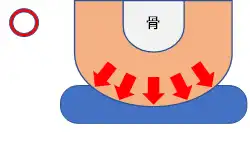

クッションなどを選択する際の基本的な考え方

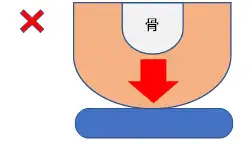

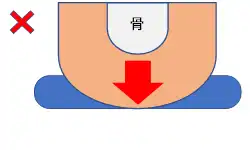

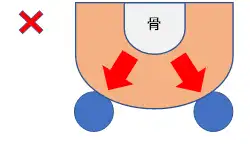

クッションを選択する際は、骨の出ている部分の状況に合わせて、局所の体圧が分散できるように工夫します。素材は、パウダービーズやウレタンチップなどの素材で、骨突出部の凹凸の圧が均等になるように包み込まれるような素材の中ものを選びます(図①)。綿素材のクッションやバスタオルは、圧迫が持続すると次第に固くなり、圧が一カ所に集してしまいます(図②)。ビーズクッションなどを使用していても、カバーが伸びていたり、中身が減少しクッションのへたりが生じていると、クッションを使用していても体圧が分散されず、硬い床に寝ているのと同じ圧力がかかります(図③)。「お尻の骨が飛び出しているから円座を使う」という発想をされる方がいます。これは禁物です。なぜなら、骨突出部を浮かせる代わりに、円座の部分に圧が集中してしまいます。また円座は、局所の全周を圧迫させるため、結果的に骨突出部局所の血流を悪くさせます(図④)。

褥瘡のできやすい部位は、日常圧迫が加わりやすい部位です。体位を変換し、体圧を取り除く環境をつくると共に、圧迫時は体圧が集中しない(体圧が分散される)環境をつくっていくことが大切です。

図① 骨突出部の凹凸の圧を分散します

図① 骨突出部の凹凸の圧を分散します 図② 硬い素材では骨突出部に圧が集中する

図② 硬い素材では骨突出部に圧が集中する

図③ へたりが強いと底付きし圧が集中する

図③ へたりが強いと底付きし圧が集中する 図④ 円座は骨突出部を浮かせてその周りを圧迫している

図④ 円座は骨突出部を浮かせてその周りを圧迫している

圧のかかり具合を確認する際は、クッションと骨の突出部位の間に手を入れてみると圧迫のかかり具合を確認することができます(図⑤)。

図⑤ 介助者の手で圧を確認する

図⑤ 介助者の手で圧を確認する 【参照】日本褥瘡学会

【参照】日本褥瘡学会

- 看護部コラム 「あなたの皮膚は大丈夫ですか・・?」

- 看護部のご紹介