掲載日:2022年9月10日

がん免疫療法の概要

免疫とは

免疫とは、主に体内のコンディションを整える働きをしています。細菌やウイルスなどの外的要因や体内から発生するがんなどの内的要因から身体を防御し、傷ついた細胞を修復、老廃物を排除する働きをしています。

がんと免疫細胞とは

免疫細胞は血液中の白血球が関わっており、その中のTリンパ球と呼ばれる細胞ががん細胞を攻撃する役割をもっています。

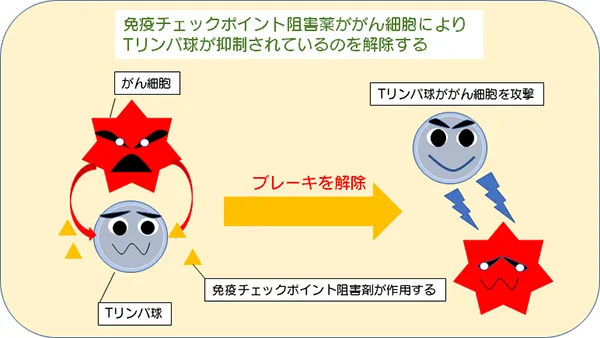

がん細胞は、身体の細胞が細胞分裂する際、遺伝子に傷がつくことで発生します。免疫が正常に働いているときは、この発生したがんを異物として認識し、Tリンパ球が攻撃することで排除していきますが、免疫の力(Tリンパ球の活性)が低下すると、がん細胞が免疫細胞の働きにブレーキをかけることがあり、がんを排除できなくなる場合があります。このためがんが発生し増殖していきます。

-

原因としては一般的に加齢やストレスによりこの免疫細胞の働きが弱くなることがわかってきています。規則正しい生活や十分な睡眠時間、食事の摂取による栄養補給で体調を整えることが、免疫力を高めがんの予防にもつながってきます。

がん細胞と免疫治療とは

がん免疫治療とは、免疫の力を利用してがんを攻撃する治療です。がん免疫治療の歴史は、1990年代からがん抗原(がんに存在する特有のタンパク質)が同定され、がんペプチドワクチンや腫瘍細胞ワクチン、樹状細胞ワクチンなどを用いたがん免疫機能を活発にさせる免疫のアクセルに注目した特異的免疫治療でした。

これに対し近年は、がん細胞が免疫に対しブレーキをかけることに着目し、CTLA-4やPD-1などの働きが明らかになり、がんの免疫のブレーキを外す(免疫機能を再び活性化させる)治療が注目されるようになりました。これらが免疫チェックポイント阻害剤であり、これらの薬剤の登場により治療が大きく変わることになりました。

免疫チェックポイント阻害剤は、2014年12月にPD-1抗体が悪性黒色腫、2015年3月にPD-1抗体が進行性非小細胞肺がんに承認され使用可能となりました。抗PD-L1抗体や抗CTLA-4抗体などの薬剤も標準治療としてがん診療ガイドラインにも記載されています。

通常の保険診療で治療を受けることが出来る免疫チェックポイント阻害剤は、2022年8月の時点で「ニボルマブ(オプジーボ)、ペンブロリズマブ(キートルーダ)、アテゾリズマブ(テセントリック)、デュルバルマブ(イミフィンジ)、アベルマブ(バベンチオ)、イピリムマブ(ヤーボイ)(※一般名(商品名))」となっております。今後も新薬の研究開発、臨床応用が期待されています。

現在、免疫チェックポイント阻害剤は、悪性黒色腫、非小細胞肺がん、小細胞肺がん、悪性胸膜中脾腫、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、頭頚部がん、胃がんなどに使用可能となっていますが、がんの組織型や病期(ステージ)により、使用可能な薬剤が異なる場合があります。また免疫チェックポイント阻害薬に、従来の細胞障害性抗がん剤を組み合わせて行う治療も一般的になっており、更なる治療効果が期待されています。

がん免疫治療は、がん治療を行うにあたり、セカンドライン(2次治療)以降で免疫治療薬を導入するよりも、早期に免疫治療薬の導入を行う方が、全生存期間や奏効率(薬物療法の効果があった割合)を上回る効果が得られており、早期からがん免疫治療の介入が望まれますので、実際に免疫チェックポイント阻害薬が使用可能かどうかは主治医にご相談、ご確認ください。

免疫療法の副作用

免疫チェックポイント阻害剤は、薬剤アレルギーや免疫過剰による副作用が起こる場合があり十分注意が必要になります。免疫チェックポイント阻害薬が関連した副作用(immune-related Adverse Events)のことをirAEと呼びます。免疫チェックポイント阻害の副作用の発現時期は、人それぞれ異なっており、薬剤の投与直後から、薬剤の投与終了後数カ月~数年経って出現することが知られています。副作用の発現時は、症状に合わせてステロイド剤や免疫抑制剤、ホルモン剤の補充などの薬剤を使用する場合があります。

| 臓器 | 免疫チェックポイント阻害剤の副作用 | 症状 |

|---|---|---|

| 肺 | 間質性肺疾患 | ・息切れ・息苦しい・乾いた咳・発熱・だるさ |

| 甲状腺 | 甲状腺機能低下症・亢進症 | ・だるさ・体重減少または体重増加・寒気・便秘・行動変化(イライラ、物忘れ) |

| 下垂体 | 下垂体機能障害 | ・頭痛・だるさ・食欲不振・見えにくい |

| 皮膚 | 皮疹、皮膚障害 | ・皮膚のかゆみ・発疹・発赤・口内炎・まぶたや眼の充血・発熱・粘膜のただれ |

| 筋肉 | 重症筋無力症・心筋炎・筋炎・横紋筋融解症 | ・運動で疲れやすい・まぶたが重い・手足に力が入らない・筋肉痛・吐気・動悸・赤褐色尿 |

| 消化管 | 大腸炎・小腸炎・重度の下痢 | ・下痢・軟便・血便・腹痛・腹部の圧痛・吐気・嘔吐 |

| 膵臓 | 1型糖尿病 | ・だるさ・体重減少・吐気・嘔吐・喉の渇き・水を多く飲む・意識障害・尿量増加 |

| 血液 | 血液障害 | ・鼻血・歯ぐきの出血・皮下出血・息切れ・だるさ・顔色不良・黄疸・かゆみ・発熱・寒気 |

| 肝臓 | 肝炎・肝機能障害・劇症型肝炎・肝不全・硬化性胆管炎 | ・黄疸・だるさ・吐気・嘔吐・発熱・腹痛・意識低下 |

| 腎臓 | 腎機能障害 | ・むくみ・乏尿・無尿・血尿・発熱・だるさ・食欲不振 |

| 副腎 | 副腎機能障害 | ・だるさ・意識障害・吐気・嘔吐・食欲不振・むかつき |

| 神経 | 末梢神経障害 | ・運動のまひ・手足のしびれ・感覚のまひ・手足の痛み |

| 脳 | 脳炎 | ・発熱・失神・嘔吐・精神状態の変化・体の痛み |

| 血管 | 静脈血栓塞栓症 | ・下肢の腫れ、むくみ・皮膚や口唇、手足の爪が青紫色になる・意識の低下・胸痛・呼吸困難 |

| 急性反応 | 薬剤注入に伴うアレルギー反応 | ・投与中~24時間以内アナフィラキシー・発熱・悪寒・ふるえ・かゆみ・発疹・高血圧・低血圧・呼吸困難 |

早期発見が大切です。症状に気付いたら、すぐに医師、看護師、薬剤師にお知らせください。

免疫チェックポイント阻害薬による副作用を迅速に発見、診断、治療に介入できるような体制が整っていることが大切です。現在では多くのがんに免疫チェックポイント阻害薬が使用されるようになり、多くの診療科が免疫チェックポイント阻害薬を使用しています。当院にはirAEチームがあり、副作用の発現時に、すぐに対応できるようにサポートしております。

最後に

当院は、地域がん連携拠点病院に指定されており、がんの検査、診断、外科的治療、薬物治療、放射線治療、緩和ケア治療など、がんの患者さんが最適な治療を行えるように、内科、外科、放射線治療科、緩和ケア内科、歯科口腔外科、薬剤科、入院外来化学療法スタッフの連携よるチーム医療を行っており、患者さんに合わせた最適な個別化治療を提供しております。