広報紙 vol.83しんゆりニュースレター

2025/5/1掲載

循環器内科特集|広報紙

患者さん本位の医療の追求

-

新百合ヶ丘総合病院

循環器内科 部長(不整脈部門) -

【プロフィール】

1997年東京医科歯科大学医学部卒業。土浦協同病院、フランスボルドー大学病院(Haut-Lévêque Cardiology Hospital)、横須賀共済病院、東京医科歯科大学先進不整脈学准教授を経て、2021年4月より現職。Best Doctors in Japan。

医学博士/日本内科学会総合内科専門医/日本循環器学会認定循環器専門医/日本不整脈心電学会認定不整脈専門医

-

循環器内科では心筋梗塞、心不全、心房細動などの心臓病の診断と治療を行っております。心臓病の検査のために、カテーテルという細い管を、手首や鼠径部の血管を通して心臓まで到達させて調べることがあります。心筋梗塞や心房細動などはカテーテルで手術をすることもできますが、このカテーテル手術も循環器内科で行っています。近年は高齢患者さんが増加していますが、高齢患者さんも安心して治療を受けられるように、当科では安全性が高くて体力的な負担が少ない新しい方法のカテーテル手術を行っており、カテーテル手術の件数は年々増加しています。

現在の医療では、寿命を延ばすだけでなく、高齢になっても元気な状態でいられる期間(健康寿命)を延ばすことが重視されていますが、そのためには病気の予防が重要です。心臓病予防のためには特に血圧、コレステロール、喫煙、飲酒、体重の管理が欠かせません。そのために患者さんに食事制限や運動など生活習慣の見直しをお勧めしていますが、効果が得られないことも珍しくありません。

-

近年、肥満患者さんの体重を減らすための薬も開発され、保険診療で処方することができます。この薬を用いて体重を減少させると、心臓病の予防に効果があることもわかってきました。当科では糖尿病・内分泌代謝内科とともに肥満対策にも取り組み、予防治療にも力を入れています。

心筋梗塞や心房細動に対するカテーテル手術が終わった後に、喫煙したり飲酒したり、血圧やコレステロールに対する治療を中断してしまうと病気は再発します。そのため、カテーテル手術の後も禁煙・節酒を続けたり、長期にわたり血圧やコレステロールに対する内服治療を続けたりする必要がありますが、病状が安定していれば患者さんのご自宅近くのクリニックでの治療継続をお願いしています。当院で行われていた治療を円滑にクリニックで継続していただけるよう、日頃より地域のクリニックの先生方との連携を図っております。これからも地域の皆様の健康を守るため、質の高い医療を提供してまいりますので、よろしくお願いいたします。

【目次】

心房細動カテーテル手術(アブレーション)

循環器内科部長(不整脈部門) 髙橋 良英

心房細動は不整脈の中で最も患者数の多い病気です。原因の一つは加齢のため、高齢になるほど患者さんは増加します。また、一度、心房細動が発症すると加齢とともに症状が徐々に悪化し、治療せずに自然に治ることはありません。薬物治療は効果が乏しく、薬の量を増やすと副作用が出現することがあります。

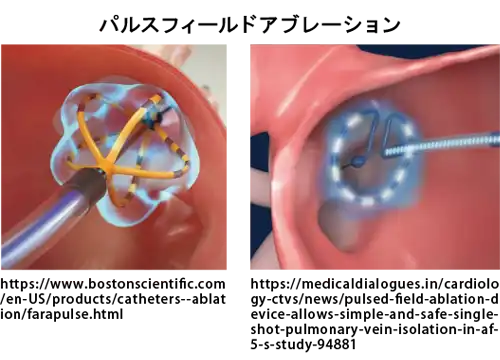

カテーテル手術は80%の患者さんに効果があるため、できるだけカテーテル手術を受けることが勧められます。不整脈に対するカテーテル手術は、心臓の中の不整脈が生じる部分を焼灼することにより不整脈の発症を防ぐ方法で、1990年代に始まりました。当初は高周波電流が用いられていました。2010年代から冷凍凝固アブレーションも登場しましたが、これらの方法では心臓に近い食道や神経なども同時に傷害することによる事故(合併症)が生じることがあったため、近年、心臓組織(心筋細胞)だけを選択的に傷害するパルスフィールドアブレーションが開発されました。2024年より本邦での使用が認められ、当院でも同年から使用を開始しています。

パルスフィールドアブレーションは安全性が高いのみならず、治療時間が短く、術後の患者さんの回復が早いため、より高齢の患者さんの治療が可能となりました。以前は80歳以上の患者さんには心房細動のカテーテル手術はあまり勧められませんでしたが、今では80歳代後半の患者さんも治療を受けていただくことができるようになりました。

心房細動に対する新しい脳梗塞予防治療-左心耳閉鎖術-

循環器内科部長(不整脈部門) 髙橋 良英

心房細動になると心房の中の血液の流れが停滞し、血液が固まりやすくなります。心房の中で血液が固まり血栓ができて、血栓が流されて脳の血管に詰まると脳梗塞を発症します。何も治療を受けていない場合、1年間に数%の心房細動患者さんに脳梗塞が生じます。そのため、脳梗塞リスクの高い患者さんには血栓を予防する薬(抗凝固薬)を飲んでいただきます。

心房細動はカテーテル手術によって抑えることが可能ですが、手術後により頻度は少なくなったものの、ときどき心房細動が出る患者さんもいます。そのため、カテーテル手術を受けても抗凝固薬を続けた方が良い患者さんも多くいます。抗凝固薬は脳梗塞を予防する効果はありますが、血栓ができにくくなるため出血しやすくなるという欠点があります。出血は高齢者ほど多く、抗凝固薬を飲んでいる高齢患者さんは転倒した後に脳出血を起こすこともあります。

-

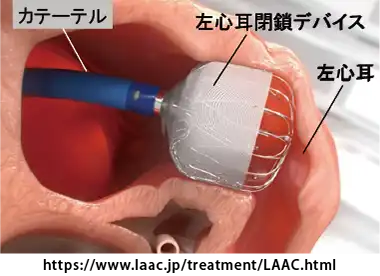

左心耳閉鎖術イメージ -

そこで、薬に代わる治療として開発されたカテーテル手術が左心耳閉鎖術です。左心耳は左心房の中の突出した部分で、心房細動になった時に血栓ができる場所です。その左心耳をカテーテルで閉じることで脳梗塞予防を行います。手術が終わって半年もすると、抗凝固薬を弱い薬に変更することができ、脳梗塞を予防しながら出血を防ぎます。この手術も術後の回復が早く、80歳以上の患者さんも受けることができます。

IVL(Intravascular Lithotripsy:血管内破砕術)

循環器内科部長(冠疾患部門) 櫻井 馨

動脈硬化が進むと、血管の内側にカルシウムが沈着し、まるで石のように硬くなる「石灰化」が起こります。特に心臓を栄養する血管(冠動脈)が硬くなると、血液の流れが悪くなり、狭心症や心筋梗塞のリスクが高まります。この狭くなった血管を広げる方法の一つが「ステント治療」です。

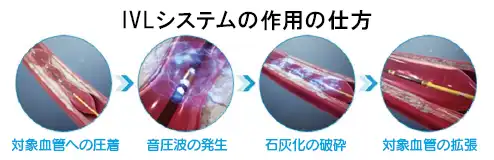

ステントは、金属製の小さな筒で、血管の内側から支えて広げ、血液の流れをスムーズにする役割を持っています。しかし、血管が石灰化していると、通常のバルーン治療では十分に広がらず、ステントを適切に留置することが難しくなることがあります。そこで登場したのが「IVL(Intravascular Lithotripsy:血管内破砕術)」です。

IVLは、特殊なカテーテルの中に組み込まれたバルーン内で衝撃波を発生させ、そのエネルギーを血管の石灰化部分に直接伝えることで、硬くなった部分を細かく砕く技術です。この原理は、腎臓結石の治療に使われる体外衝撃波破砕術(ESWL)と似ています。IVLは、1秒間に1パルス、1サイクルで10パルスの衝撃波を発生させることで、石灰化を効率的に破砕します。これにより、血管が柔らかくなり、バルーンやステントが無理なく広がりやすくなります。

現在、日本で冠動脈用の血管内破砕術に使用できるカテーテルは「Shockwave®」のみです。Shockwave®は、従来の高圧バルーンやローターブレーター(削る治療)に比べて血管へのダメージが少なく、安全性が高い治療法として注目されており、高齢の方や合併症を持つ患者さんにも適した方法とされています。IVLとステント治療を組み合わせることで、より良い治療結果が期待できます。当院では、2024年3月よりこの技術を導入し、患者さんに最適な治療を提供しております。

肥満と心臓病

糖尿病・内分泌代謝内科部長/糖尿病センター長/糖尿病研究所所長 佐倉 宏

肥満は、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算されるBMI(Body Mass Index:体格指数)と呼ばれる指標が25以上のことをいいます。肥満があると多くの病気にかかりやすくなり(肥満症)、心臓病も含まれています。日本人を対象とした研究では、10kg以上体重が増加した男性は虚血性心疾患の発症リスクが約2倍になるという結果が出ています。また若年成人期からの肥満期間が長いと、中年期に冠動脈石灰化が起きやすいことも報告されています。米国のフラミンガム研究では、心不全のリスクはBMIが1増加するごとに、男性で5%、女性で7%増加し、BMIが30以上になるとリスクが2倍に高まるとのことです。

肥満症の治療は、カロリー制限を主体とした食事療法、運動療法、行動療法を行います。糖尿病の治療薬として開発されたGLP-1受容体阻害薬のセマグルチドという薬が、食欲を抑制し満腹感を持続させることで大きな減量効果を持つことがわかり、ウゴービという商品名で使えるようになりました。ただし、この薬は6カ月以上の食事・運動療法を行った後に初めて使うことができます。

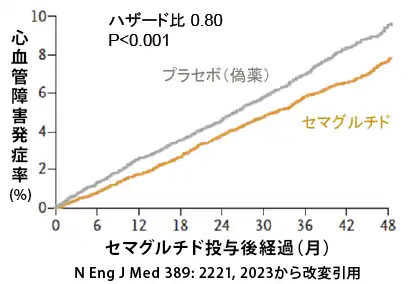

-

白人を中心とした45歳以上でBMIが27以上の人を対象とした試験 -

360人の日本人を含む東アジア人401人にウゴービを68週投与した臨床試験の結果、最大用量を用いれば10kg以上の減量効果があることが分かりました。右の図は、白人を中心とした45歳以上でBMIが27以上の人を対象とした試験ですが、薬剤の投与で心血管障害の発症を20%抑制することが示されました。

この薬は一定の基準を満たす病院でしか使えませんが、当院では処方可能ですので、ご希望がある場合は担当医にご相談ください。今後も新たな薬が登場する予定で、肥満症の治療は一変するかもしれません。

循環器内科医師紹介

①卒業大学 ②専門分野/得意な領域 ③専門医・指導医・資格等- 櫻井 馨

(循環器内科部長(冠疾患部門)/医療安全管理室)

①東京慈恵会医科大学医学部 ②虚血性心疾患、心血管インターベーション、循環器疾患一般 ③医学博士/日本内科学会総合内科専門医・指導医/日本循環器学会認定循環器専門医/日本心血管インターベンション治療学会専門医/CQSO(最高質安全責任者)1期生 - 髙橋 良英

(循環器内科部長(不整脈部門))

①東京医科歯科大学医学部 ②不整脈診療、カテーテルアブレーション ③医学博士/日本内科学会総合内科専門医/日本循環器学会認定循環器専門医/日本不整脈心電学会認定不整脈専門医 - 山上 洋介

(循環器内科医長)

①群馬大学医学部 ②虚血性心疾患、心血管インターベーション、循環器疾患一般 ③日本内科学会総合内科専門医/日本循環器学会認定循環器専門医/日本心血管インターベンション治療学会専門医/日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士 - 秋元 耕

(循環器内科医長)

①日本医科大学医学部 ②不整脈診療、カテーテルアブレーション、循環器一般 ③日本内科学会認定内科医/日本循環器学会認定循環器専門医 - 田仲 明史

(循環器内科医長)

①山梨大学医学部 ②不整脈診療、循環器一般 ③日本循環器学会認定循環器専門医/日本内科学会認定内科医/日本不整脈心電学会認定不整脈専門医 - 原 果里奈

(循環器内科医長)

①山梨大学医学部 ②循環器一般 ③日本内科学会認定内科専門医/日本循環器学会認定循環器専門医/日本心エコー図学会SHD心エコー図認証医/日本周術期経食道心エコー認定医 - 工藤 侃

(循環器内科医長)

①東京医科歯科大学医学部 ②虚血性心疾患 ③日本内科学会認定内科専門医/日本循環器学会認定循環器専門医 - 西尾 祥郎

(循環器内科医員)

①筑波大学医学群 ②循環器一般 ③日本心血管インターベンション治療学会認定医/日本不整脈心電学会 着用型自動除細動器処方資格/日本内科学会認定内科専門医/緩和ケア研修会修了 - 内藤 倫人

(循環器内科医員)

①千葉大学医学部 ②循環器一般 ③なし