掲載日:2024/7/19

医薬品副作用被害救済制度を知っていますか?

日々の暮らしの中で、病気の予防や治療・自身の体調管理に医薬品を使用すると思います。中には医薬品が豊かな人生を送るために欠かせないものの1つになっている方もいるのではないでしょうか。

-

医薬品には主作用(病気が治る・症状が改善するといった働き)と、副作用(眠気や口の渇き等の薬本来の目的以外の好ましくない働き)が存在します。どの医薬品にも2つの作用が存在するため、必ずしも副作用がないとは限りません。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)が運用している医薬品副作用被害救済制度(以下、本制度)とは、「医薬品(※)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う制度」です。

本制度は、1980年に創設された制度であり、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的な制度になります。

※なお、医薬品とは製造販売の承認・許可を受けた医薬品であり、病院・診療所で処方された医療用医薬品、薬局・ドラッグストアで購入した要指導医薬品、一般用医薬品のいずれも含まれます。

救済給付の種類とその内容

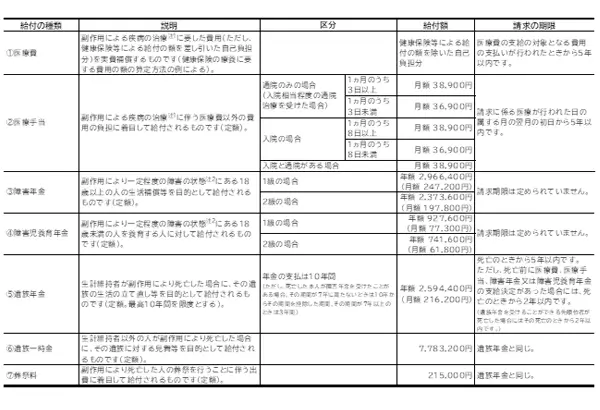

本制度の救済給付には7種類があり、種類により給付額が異なります。また、それぞれに請求の期限があります。

- 入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合: ①医療費 ②医療手当

- 日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合: ③障害年金 ④障害児養育年金

- 死亡した場合: ⑤遺族年金 ⑥遺族一時金 ⑦葬祭料

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 HPより引用

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 HPより引用

注1:医療費及び医療手当の給付の対象となるのは、副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合です。

注2:障害の状態とは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態又は症状が固定しないまま副作用による疾病について初めて治療を受けた日から1年6ヵ月を経過した後の状態をいいます。障害の状態が一定の重篤度(政令で定める1級又は2級)に達している場合に障害年金及び障害児養育年金の支給の対象となります。

給付の対象について

本制度は、昭和55年5月1日以降に医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による、疾病(入院治療を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの)及び死亡が給付の対象となる健康被害です。また、下記に該当されますと給付の対象外になります。

- 法定予防接種を受けたことによるものである場合(別の公的救済制度の対象、任意の予防接種は対象となります)

- 医薬品・再生医療等製品の製造販売業者等の損害賠償責任が明らかな場合

- 救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていた等の場合

- 対象除外医薬品等(※)による健康被害の場合

- 医薬品等の副作用のうち健康被害が入院治療を要する程度ではない場合や日常生活が著しく制限される程度の障害ではない場合、請求期限が経過した場合、医薬品等の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合

※対象除外医薬品等とは、①がんその他特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって厚生労働大臣の指定する医薬品等、②人体に直接使用されない医薬品、薬理作用のない医薬品等です。①に関しては使用時期によって対象・対象外となるものがありますので、救済制度相談窓口までお問合せください。

請求方法・仕組みについて

給付の請求は自己申告制のため、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDAに対して行うことができます。 その際に医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書等の書類が必要となります。その提出書類をもとに、PMDAで必要な調査を行い、厚生労働省に設置されている薬事・食品衛生審議会での専門家による審議を経て、支給の可否が決定されます。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 HPより引用

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 HPより引用

最後に

本制度について簡単に説明しましたが、まだまだ不明な点がたくさんあると思います。PMDAのHPでは医薬品副作用被害救済制度の概要や請求方法などについてより詳しく掲載されています。

一度、医師または薬剤師等の医療従事者にご相談ください。あるいは救済制度相談窓口もありますので、検討されている方はぜひ問合せしてみてください。

救済制度相談窓口

■電話での問合せ

0120-149-931(フリーダイヤル)

03-3506-9425(携帯電話・公衆電話からの利用)

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時

■メールでのお問合せ kyufu@pmda.go.jp

【参考文献】

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 HP