そもそも漢方とは

日本医学は西洋医学が導入され発展する以前、漢方医学が主流でした。これは中国から伝わった漢方医学が根底をなしています。

特に、三大古典と呼ばれる医学書の①黄帝内経(こうていだいけい)②傷寒論(しょうかんろん)・金匱要略(きんきようりゃく)③神農本草経(しんのうほんぞうきょう)は漢方医学において重視され、今日の臨床でも基本とされます。

-

その後、日本の風土や気候、日本人の体質に合わせて独自に発展させたものが現代用いられている漢方医学です。そのため、中国で発展した中医学とも異なります。

漢方の概念と理論

漢方医学には多くの概念と理論が存在します。例を挙げると六病位という分類、陰陽論・五行論、臓腑などです。すべてを説明するのは膨大な時間もかかりますし、とっつきにくく感じてしまうと思います。

そこで、今回は「八綱分類(はちこうぶんるい)」、そして「気・血・水」という概念に絞ってご説明します。

八綱分類(はちこうぶんるい)とは

陰陽・表裏・寒熱・虚実の視点から、患者さんの症状や体質を分類して分析することを言います。陰陽・虚実・表裏・寒熱・虚実の後ろに証(しょう)をつけて陰証、虚証などと表現します。証とは体質と症状を合わせた現在の体の状態のことを指します。

陰陽(いんよう)

体のバランスが乱れたときに自然とバランスを戻そうと働く体の動きが熱性・活動性・発揚性のものを「陽(陽証)」、逆に寒性・非活動性・沈降性のものを「陰(陰証)」と呼びます。

表裏(ひょうり)

体の反応が出現する部位が体表付近だと「表(表証)」、これが体の深部だと「裏(裏証)」と呼びます。中間の半表半裏(はんぴょうはんり)という分類もあります。

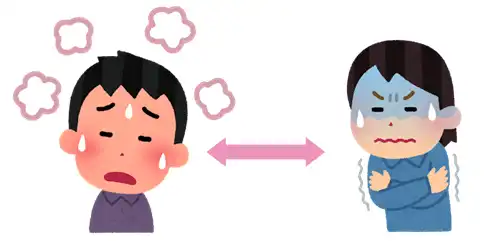

寒熱(かんねつ)

病気などで身体の局所の状態が寒性(冷感、冷え、血流低下等)であれば「寒(寒証)」、熱性(熱感・充血・温度上昇等)であれば「熱(熱証)」と定義します。熱は陽の気が盛んであり、寒は陰の気が盛んであるとも言えます。

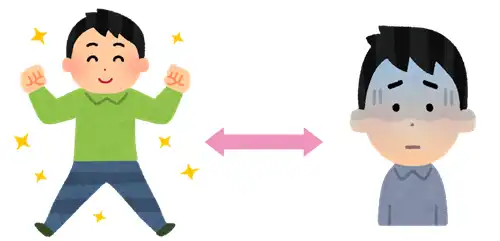

虚実(きょじつ)

気血の力が弱い状態、抵抗力が弱く気力体力が衰えている状態を「虚(虚証)」、気血の力が強い状態、抵抗力が強く気力体力のある状態を「実(実証)」と呼びます。中間の虚実間証と呼ばれる状態もあります。

※どの証が良い悪いではなく、すべてのバランスが取れている状態が一番良い状態です。

気・血・水とは

身体のバランスを維持している要素で、漢方の理論として重要な概念です。

気・血・水、3つのバランスが取れていることが良い状態で、正常な働きをしなかったり、バランスが崩れたりすると病的な状態になります。

-

気

目に見えないもの、エネルギーのことを指します。体を充実した状態に保ち、活動性や運動性を持つのが特徴です。臓器の機能そのものを示すこともあります。現代的には呼吸器・神経などが分類されます。

気虚(ききょ)

気の不足した状態です。倦怠感、息切れ、むくみ、脱肛等の症状が見られます。

気滞(きたい)

循環すべき気が滞っている、もしくは機能が停滞している状態です。情緒によって症状が変化し、精神的ストレスや外傷などによる自立神経の乱れが原因となりえます。抑うつ感、怒り、四肢の痛み、咽頭部の不快感等が見られます。

気逆(きぎゃく)

気の運動機能が失調し、上に逆流してくる状態です。不安感が上がって来ることによる動悸やのぼせ、発汗、吐き気、げっぷ、四肢の冷えなどが見られます。

-

血

血管内に存在する物質、全身に栄養を巡らせるものを指します。西洋医学の血液とは異なる概念です。現代的には赤血球・白血球・リンパ液などが分類されます。

血虚(けっきょ)

血が不足している状態です。血液の生成不足、消耗過多、出血過多が原因になります。肌荒れ、不眠、筋肉の痙攣、乾燥等の症状が見られます。

瘀血(おけつ)

循環障害によって血が停滞した状態です。他の気血異常に伴って起きることもあれば手術や運動不足、睡眠不足なども原因になります。血行障害、生理不順、色素沈着、乾燥、炎症等の症状が見られます。

-

水

目に見える血管外にある物質、体内の水分の総称です。体を潤す働きをし、血の組成成分にもなります。津液(しんえき)とも呼ばれます。

亡津液(ぼうしんえき)

水の不足により潤いが不足している状態です。やけど、下痢、嘔吐、発汗等が原因になります。口渇、尿量減少、便秘、皮膚乾燥等の症状が見られます。

水毒(すいどく)

水の停滞によって体内に水分が貯留した状態です。発汗障害、腎機能低下、循環障害、ホルモンバランスの異常等による水分の代謝・循環不足が原因になります。腹水、むくみ、動悸、立ち眩み、吐き気、鼻水、下痢などの症状が見られます。

これらの分類と分析を駆使して現在の患者さんの状態を把握しています。

また、漢方薬は次のような特徴があります。

- さまざまな生薬を複合的に組み合わせた薬である

- 一剤で色々な症状を解消したり、和らげたりする

- 病態やその人の体質に合わせて、さまざまな漢方薬が用いられる

- 飲んですぐに効く薬と、飲み続けることで効いていく薬がある

- 同じ病気でも、発症してからの経過日数、症状によって用いられる漢方薬が異なる

こういった特徴も考慮しながら日々適切な治療や処方を行っています。

薬局・ドラックストアで見かける漢方薬

-

風邪をひいたとき等に使える、薬局・ドラックストアでも見かけることのできる漢方薬をいくつかご紹介します。

①葛根湯(カッコントウ)

風邪のひき初めに使われる漢方薬で、昔からよく使われる馴染み深い漢方薬の一つです。

- 味・風味:苦味、辛味が少しありますが、甘みがあって比較的飲みやすいです。

- 症状:風にあたるとゾクゾクする、首の後ろや背中が張っていて、発汗の無い時に適しています。虚弱な方や高齢な方には作用が強い時があるので注意が必要です。

傷寒論でいえば、体力中等度で太陽病の表実証であり、無汗(汗をかいていない)の状態に適しています。 - 作用:身体を温め発汗させて、風邪を治療し、肩や首のこりもほぐす作用があります。一方で胃腸をいたわる生薬、発汗過多によって脱水になるのを防ぐ生薬も入っています。

②桂枝湯(ケイシトウ)

葛根湯と同じく風邪のひき初めに使われる漢方薬ですが、体力のない人、胃腸の弱い人により適しています。

- 味・風味:苦味、辛味が少しありますが、甘みがあって比較的飲みやすいです。

- 症状:悪寒で身体が縮こまり、風にあたるとゾクゾクして、汗をかいている比較的体力の低下している状態に適しています。

傷寒論では、太陽病の表虚証で、有汗(汗をかいている)の状態に適しています。 - 作用:身体を温め発汗させます。作用が比較的マイルドで、強く温めすぎると汗が出すぎる可能性の高い虚弱な人に向いています。汗の出すぎを調節して脱水を防ぐ生薬、胃腸の調子を整える消化を助ける生薬が含まれています。乱れた気をコントロールする作用があります。

③麻黄湯(マオウトウ)

風邪の初期に使われる漢方薬で、節々の痛みを取る作用があります。

- 味・風味:甘みもありますが、渋みが強く飲みにくさがあります。

- 症状:悪寒があって汗の出ない時、咳もあって、関節痛の強い時に適しています。

風邪をひいてまだ体力ある時に適していて、体力が落ちていたり、胃腸の調子が悪い時、悪心嘔吐のある時にはあまり適していないです。また、すでに汗の出ている人には作用は強すぎることがあります。

傷寒論では、太陽病の表実証で、無汗(汗が出ていない)の状態に適しています。 - 作用:強力に身体を温め、免疫力を高め風邪を治療します。必要のなくなった熱は汗をかかせて解熱します。つまり、一度発熱するのを助け、その後解熱に働く漢方薬です。咳止め作用、発汗過多を防ぐ生薬も含まれています。

④小青竜湯(ショウセイリュウトウ)

水のような鼻水が出る風邪やアレルギー性鼻炎に使用される漢方薬です。

- 味・風味:酸味が強く、舌がしびれる感じがあります。少し飲みにくさがあるかもしれません。

- 症状:吐気があって、発熱して咳が出る時、下痢をしたり尿の出が悪い等の時に適しています。又、水っぽいサラサラした鼻水が出るときにも適していて、アレルギー性鼻炎、花粉症などにも使われることがあります。

- 作用:身体を温め、むくみなどを取る作用があります。咳止め、吐き気止め作用のある生薬、脱水予防の生薬も含まれています。発汗や鼻汁を抑制する働き、気管支の緊張を緩和する働きもあります。

最後に

「漢方薬は副作用が少ない」とどこかで聞いたことがあるかもしれません。しかしこれは間違いです。漢方薬も薬であるため治療に必要な作用があれば、望んでいない副作用もあることを頭に入れておきましょう。

漢方薬も西洋薬も、どちらも適切に使用することが大切です。

漢方医学・西洋医学どちらか片方だけでなく、両方の特徴を生かすことでよりよい医療へつながると私は考えています。

-

漢方薬は市販薬でも多く販売されています。ぜひご自身の体調に合わせて適切な漢方薬を選び、セルフメディケーションへつなげていってください。

・基礎からの漢方薬 著:金 成俊

・漢方処方と方意 著:石毛 敦/西村 甲

・株式会社ツムラHP