新型コロナウイルスによる感染が止まらない昨今ですが、皆様体調を崩していないでしょうか。今回は少し忘れさられているインフルエンザについてお話していきたいと思います。

インフルエンザとは

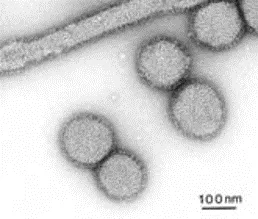

※インフルエンザの顕微鏡画像

※インフルエンザの顕微鏡画像-

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症です。世界各地で流行が起こる疾患ですが、季節性インフルエンザは日本では毎年11月下旬から12月上旬頃に始まり、翌年の1~3月頃に患者数が増加、4~5月にかけて減少していくパターンを示します。ただ近年では夏季に患者が発生することも珍しくありません。多数の患者発生と高齢者の超過死亡(インフルエンザが流行したことによって総死亡がどの程度増加したかを示す推定値)、インフルエンザ脳症に代表される乳幼児における合併症等がみられています。

インフルエンザウイルスにはA、B、Cの3つの型があり、流行的な広がりを見せるのはA型とB型です。C型は、一度免疫を獲得すると終生その免疫が持続すると考えられています。感染後は1~3日程度の潜伏期間の後、突然の発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、咳、鼻汁、咽頭痛などの上気道症状がこれに続き、約1週間で軽快します。主な合併症として肺炎と脳症があげられ、重症化すれば死亡に至ることもあります。

表1.インフルエンザの種類と症状比較

| 流行性 | 症状の強さ | 備考 | |

|---|---|---|---|

| インフルエンザA | ◎ | 中等度~高度 | ウイルスの多彩な変異により毎年流行が起こる |

| インフルエンザB | 〇 | 軽度~中等度 | 下痢・腹痛の症状が多い |

| インフルエンザC | × | 軽微 | 罹患は4歳以下が多い。ほとんどの大人が免疫あり |

予防

インフルエンザは予防が重要な病気と考えられています。具体的な予防としては、流行前のワクチン接種、咳エチケット、外出後の手洗い・うがい、不要な人混み外出を控えることなどが挙げられます。

インフルエンザワクチンの接種は特に有効な方法ですが、ワクチンによってインフルエンザに全くかからなくなるわけではありません。ワクチンの目的としては、感染後の発症の可能性を低減させ、発症した場合の重症化を防ぐ点にあります。特に高齢者では重症化・死亡へ進展の可能性が高いため、①65歳以上の方と②60~64歳で特定の疾患・障害がある方は定期予防接種の対象となっています。予防接種の接種回数については、13歳以上の方は1回接種が原則です。

インフルエンザワクチンは、そのシーズンに流行が予測されると判断されたウイルス株を用いて製造されています。2015₋2016年よりA型2株、B型2株の4種混合ワクチンが使用されています。選定されるワクチン株は毎年変わるため、インフルエンザワクチンの接種は毎年行うことが良いと考えられます。また最近では、ある種の乳酸菌の継続的摂取でインフルエンザワクチンによる効果が高まるという報告もあります。

※厚労省のインフルエンザ予防啓発ポスター

※厚労省のインフルエンザ予防啓発ポスター【注釈】

※感染とは微生物が体内に侵入し、寄生・増殖した状態となること

※発症とは感染を起こした結果、様々な症状が起こること

治療

早期の治療としては抗インフルエンザ薬(表2参照)の投与が一番に挙げられます。その他は対症療法として、水分補給による脱水の改善や解熱鎮痛薬の使用等があります。

現在、使用されている代表的な抗ウイルス薬を下記に示します。抗インフルエンザ薬はウイルスが増殖するまでの発症後48時間以内に使用しなれば、効果は乏しいと言われています。症状からインフルエンザを疑った場合には早期の受診が重要です。

インフルエンザの治療薬はノイラミニダーゼ阻害薬、キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬の2種類に分かれます。種類としては内服薬、吸入薬、注射薬があります。

代表的な抗ウイルス薬

-

オセルタミビル(タミフル®、オセルタミビル®)

全世界で使用される、最もエビデンスのある薬剤です。海外での成人及び小児におけるRCTでは罹病期間短縮、合併症防止が証明されています。オセルタミビルの内服により、消化器症状として下痢は減少しますが、嘔気、嘔吐が増加します。

年齢小児のB型インフルエンザでは、オセルタミビルの効果が減少したことが報告されていますが、10歳前後の小児では、オセルタミビルとザナミビルの効果について、H1N1、H3N2、B型で有意差は見られませんでした。

国立感染症研究所の抗インフルエンザ薬耐性サーベイランスによると、耐性株の出現率は、A(H1N1)pdm09で0.8%であり、A(H3N2)およびB型では検出されていませんが、5歳以下ではA型の11.8%に耐性 (H275YあるいはR292K変異) が認められたとする海外の報告もあります。

-

ザナミビル(リレンザ®)

ザナミビルは、外来で48時間以内に治療を開始した場合には、成人での大規模臨床試験RCTにより、罹病期間の短縮、症状の軽快が証明されています)。健康な小児では罹病期間の短縮を認めましたが、合併症防止の有効性は証明されていません。B型インフルエンザには、ザナミビルの効果が高いとする報告があります。重症例や肺炎や気管支喘息の合併例では、吸入の効果は限定的あるいは気管支攣縮(れんしゅく)を起こす可能性が考えられるため避けるべきとされています。現在まで耐性の報告はほとんど見られません。

-

ペラミビル(ラピアクタ®)

唯一の静注薬であるので、経口摂取が困難な患者や入院症例では有用と思われます。健康成人において、季節性インフルエンザの罹病期間の短縮と日常生活復帰までの時間を短縮させ、オセルタミビルとの比較試験で非劣性が示されていますが、インフルエンザ合併症の予防効果は証明されていません。

小児では、2009年のH1N1株による大流行の際に実施されたオープンラベル試験で、臨床的、ウイルス学的に有効と考えられました。ペラミビルを外来患者に対して使用する場合は、経口薬や吸入薬等の他の抗インフルエンザ薬の適応を十分考慮したうえで、静注治療が適用と医師が判断した場合に行います。

-

ラニナミビル(イナビル®)

有効性は概ね他の抗インフルエンザ薬と変わりありませんが、小児ではラニナミビル治療群の罹病期間はオセルタミビル治療群に比して、60時間以上短縮して有効性が著明に高い結果が得られました。ラニナミビルは、海外での臨床試験において有意な有効性が得られなかったことにより海外での発売が中止となり、使用できるのは日本のみとなっています。わが国でのサーベイランスでは、臨床的有効性が継続していることが報告されています。

確実に吸入ができれば、1回の治療で完結できます。またザナミビル同様、耐性は報告されていません。吸入薬のため重症例や肺炎、気管支喘息合併例では使用すべきではないと思われます。

2019年6月にイナビル吸入懸濁用160mgセットが発売となりました。こちらは吸入が難しい小児や肺機能が著しく低下している呼吸器疾患のある方向けの製剤です。ネブライザーと言う機械を用いて吸入を行うため、自然呼吸で吸入ができるものです。臨床試験において、プラセボ群に比して、インフルエンザ罹病期間の短縮が報告されています。

-

バロキサビル(ゾフルーザ®)

2018年2月に発売された抗インフルエンザ薬では新しい薬剤となります。他の薬剤と作用機序が違うエンドヌクレアーゼ阻害薬という分類で、1回の服用で治療が完結する簡便な治療薬です。有効性はタミフルと同等という位置づけになります。しかしながら発売当初より処方量が多く、2018年には薬剤耐性化の問題が発生しました。インフルエンザA型H3N2株の9.7%がゾフルーザ耐性であるとの報告があります。特に12歳未満の小児での耐性率が高いと言われるなど話題になりました。

表2. インフルエンザの治療薬一覧

| 製品名 | 投与経路 | 用法・用量 (成人) |

用法・用量 (小児) |

|---|---|---|---|

タミフル® |

カプセル 顆粒 |

治療:75㎎1日2回(5日間) 予防:75㎎1日1回(7~10日間) |

幼少時:1回2mg/kg 新生児、乳児:1回3㎎/kg 1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与。ただし、1回最高用量は75mgまで。 |

リレンザ® |

吸入 | 1回10㎎(5㎎ブリスターを2ブリスター)を、1日2回、5日間、専用の吸入器を用いて吸入。 | |

ラピアクタ® |

点滴静注 | 300㎎を15分以上かけて単回点滴静注。 重症化のおそれのある患者:600㎎を15分以上かけて単回点滴静注、症状に応じて連日反復投与可能。年齢、症状に応じて適宜減量。 |

1日1回 10mg/kgを15分以上かけて単回点滴静注。症状に応じて連日反復投与可能。投与量上限は、1回600㎎まで。 |

イナビル® |

吸入 | 40mgを単回吸入投与(2容器)。 | 10歳未満:20mgを単回吸入投与(1容器)。 10歳以上:40mgを単回吸入投与(2容器)。 |

ゾフルーザ® |

錠剤 顆粒 |

40㎎を単回投与(20㎎2錠/10㎎顆粒4包)。 | 12歳未満 40kg以上:40㎎ 20-40kg未満:20㎎ 10-20kg未満:10㎎ |

上記のように多種の薬剤がありますが、年齢や重症度、投与経路の点を考慮して薬剤が選択されます。

タミフルに関しては小児での異常行動が一時問題となりましたが、こちらは薬剤による副作用の可能性の他、インフルエンザ自体による症状の可能性もあることが示唆されています。治療薬開始の有無に関わらず、異常行動への注意は必要と思われます。

ゾフルーザの薬剤耐性が2018年に起こり問題となりましたが、2019年以降は処方量の低下もあり耐性化が強まることはありませんでした。現在では上記のどの薬剤でもインフルエンザへの効果は概ね期待できると考えられます。

まとめ

罹患数の推移(※厚生労働省ページ参照)をみると、2020/2021、2021/22シーズンはインフルエンザの流行はなかったと考えられます。一方、2022年7月から、過去2シーズンを上回る報告数が継続しているため今後の流行が危惧されています。その場合には、 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)との同時流行も考えられるので十分注意する必要があると思われます。

- 予防 まずは流行期前のワクチン接種が大切!流行期の外出に注意、マスクの使用も予防に

- インフルエンザかも? 新型コロナと症状も似ているので、まずは早期に受診!家族や職場への拡散を防ぐ意味でも重要!

- 治療 抗インフルエンザ薬の投与!症状改善傾向が乏しければ別の疾患も視野に再度受診を!

【参考】

・厚生労働省

・学校保健安全法

・NIID 国立感染症研究所

・一般社団法人日本感染症学会

・一般社団法人日本呼吸器学会