栄養管理科コラム

「「食中毒」について」

栄養管理科 藤村 仁美

2021/7掲載

6~8月は湿度と気温が高く、原因となる細菌の増殖に最適な環境となるため食中毒が発生しやすい時期となります。食品に食中毒原因物質がついていても臭い・味・色などに大きく変化がないことがあるため、こまめな手洗いと、下記に注意しながら予防をすることが大切です。

-

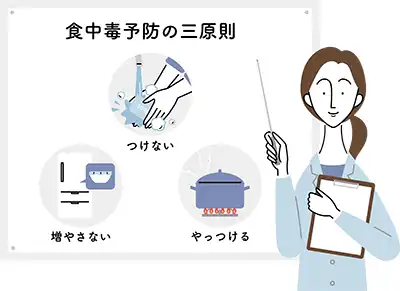

食中毒予防の3原則

① つけない、② 増やさない、③ やっつける

家庭での食中毒を防ぐポイント

① 食品の購入

- 賞味期限の確認。

- 肉や魚はそれぞれ分けて包み、できれば保冷剤(氷)と一緒にする。

- 寄り道せず、まっすぐ帰る。

② 食材の保存

- 帰ったらすぐに冷蔵庫に入れる。

- 冷蔵庫は詰め込まず、容量の7割程度にする。

- 肉や魚は汁がもれないように包んで保存する。

- 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫はー15℃以下に維持する。

③ 下準備

- こまめに手を洗う。

- タオルやふきんは清潔なものに交換する。

- 包丁やまな板など調理器具はよく洗って消毒。肉や魚を切った後は熱湯をかける。

- 野菜もよく洗う。

- 肉や魚など加熱の必要な食品は、野菜など生でそのまま食べるものから離す。

④ 調理

- 加熱は十分にする(目安は中心部分温度が75℃1分以上)。

- 電子レンジで温めるときは均等に加熱されるようにする。

- 調理を途中で止めるときは食品を冷蔵庫に入れる。

⑤ 食事

- 長時間室温で放置しない。

- 盛付は清潔な器具、食器を使う。

⑥ 残った食材

- 時間が経ち過ぎたり、ちょっとでも怪しいと思ったら、思い切って捨てる。

- 温めなおすときは十分に加熱する(目安は75℃以上)。

- 清潔な器具食器で保存、早く冷えるように小分けする。

食中毒かなと思ったら

-

下痢、腹痛、嘔吐、発熱などの症状が食事を食べてから数時間後に現れます。 まずは安静に、脱水症状にならないために水分補給、少し食べられそうになった時は消化の良いお粥や軟らかく煮たうどん、スープ類から摂取を始めてください。

1日何度も下痢をする、激しい腹痛、血便、経口摂取が全くできないなどの症状がある場合は早めに受診をしてください。

新百合ヶ丘総合病院の行事食

新百合ヶ丘総合病院では毎月2回行事食を提供しています。旬の食材を使用したメニューや行事にちなんだ料理を提供し季節を楽しんでいただけるようなお食事作りを心がけています。

-

-

7月7日 テーマ「七夕」

天の川をイメージしました。オクラやミョウガなど夏野菜を使用し、メインの魚料理はニンニクの香りが食欲をそそる献立になっています。7月7日《メニュー》

七夕ちらし・清汁・魚のサルサソース・七夕ゼリー